Exemplaire acquis en 2024 par la bibliothèque de l‘Université de Princeton.

Édition intégrale des annotations par les Bibliothèques Virtuelles Humanistes (MONLOE).

Introduction (Alain Legros, mise à jour : 12/05/2025)

Bibliographie (Alain Legros, 12/05/2025)

Fac-similé numérique (Université de Princeton, 2025)

Édition (Alain Legros, nouvelle édition : 12/05/2025)

Introduction

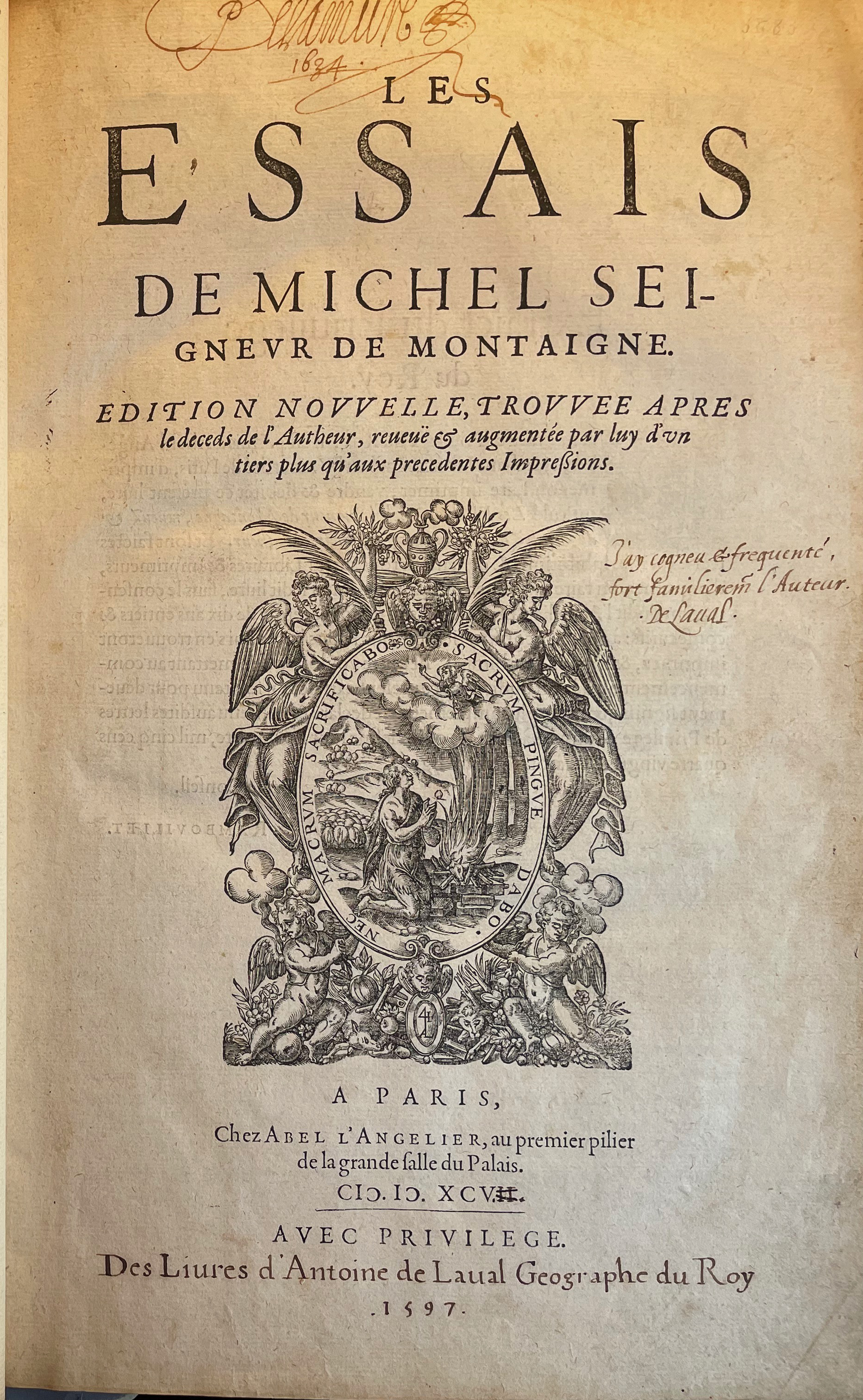

La Bibliothèque Universitaire de Princeton ayant récemment acquis et numérisé l’exemplaire des Essais de Michel Seigneur de Montaigne (Paris, Abel l’Angelier, 1595) qui avait autrefois appartenu à Antoine de Laval (ex-libris de 1597), puis à Pierre de la Mure (ex-libris de 1634), il est maintenant possible d’éditer la totalité des annotations manuscrites de l’ouvrage. Une partie seulement d’entre elles, aujourd’hui archivée, avait été transcrite par mes soins sur le site MONLOE des Bibliothèques Virtuelles Humanistes à partir de photographies effectuées d’après l’original par Marie-Luce Demonet au Salon du Livre 2022 (stand du libraire Jean-Baptiste de Proyart). Grâce à l’efficace médiation de William Hamlett et à l’opportune numérisation de la Princeton University Library, il est maintenant possible d’examiner l’intégralité des 759 annotations marginales de cet exemplaire, dont 56 sont de la main de Laval (7,3%) et 703 de la main de La Mure (92,7%), à qui l’on doit en outre les nombreuses références d’auteurs et de lieux où Montaigne a puisé ses citations latines. L’imprimé est par ailleurs copieusement souligné par l’un et l’autre, comme on peut le constater sur le fac-similé numérique mis gracieusement à la disposition des chercheurs (PDF, 403 Mo).

« Géographe du roi » (comme il est rappelé au bas de la page de titre), maître des eaux et forêts du Bourbonnais, Antoine Mathé de Laval (1550-1632) fut aussi poète (Isabelle. Imitation de l’Arioste, Paris, 1576), scénographe (« Entrée » du roi à Moulins en 1595), expert en décoration de prestige (Des peintures convenables aux Basiliques et Palais du Roy et même à sa galerie du Louvre, Paris, 1600), auteur de la « bigarrure » (Hoffmann 2007 : p. 661) des Desseins des professions nobles et publiques contenant L’histoire de la Maison de Bourbon, (Paris, 1605) et du très catholique Grand chemin de la vraie Église, historiquement démontré par l’origine et la suite des traditions divines ([Paris], 1615), biographe (Continuation de la Vie du connétable de Bourbon de Georges de Marillac, 1612) et traducteur (Paraphrase des 150 Pseaumes de David tant Literale que Mystique, Paris, 1614 ; œuvres de saint Jean Chrysostome et de Louis de Grenade). Aimant l’étude, loyaliste et dévot, père de quatre filles survivantes (ses fils sont morts prématurément), il disposait, comme Montaigne, d’une intéressante bibliothèque. Ses héritiers, Charles et Pierre de La Mure (cousins, puis beaux-frères par leurs mariages avec Elisabeth alias Isabelle, et Françoise, première et deuxième filles d’Antoine de Laval, devenu ainsi le beau-père commun des deux jeunes gens) ont fait don d’un certain nombre des livres qu’elle contenait aux Minimes de Roanne (Le Conte 1912 : p. 152 ; Litaudon 1938 : p. 182 ; Longeon 1970 : p. 390, 403). Aujourd’hui conservés à la Bibliothèque Municipale de Roanne, plusieurs contiennent l’ex-libris du premier propriétaire. L’exemplaire des Essais de Montaigne conservé à Princeton n’en faisait toutefois pas partie (voir J. Augagneur, Catalogue de la bibliothèque de la ville de Roanne, 1856, en ligne).

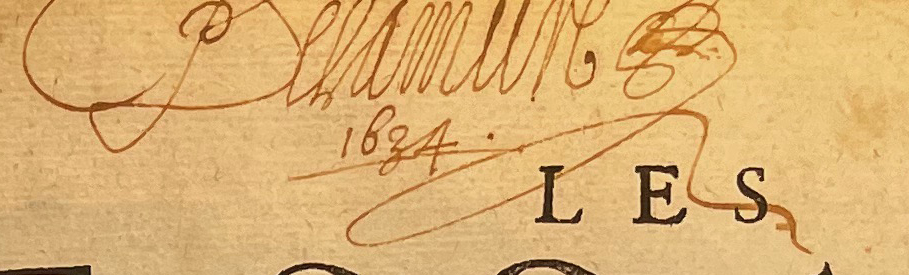

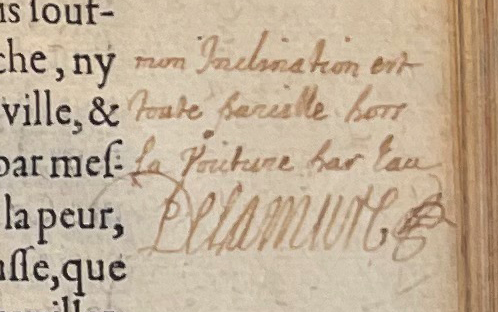

Celui qu’en haut de la page de titre un second ex-libris daté de 1634 mentionne, devant paraphe, comme « pDelamure », avec p inclus dans le D (bonne lecture d’Ernest Courbet 1900, p. CLII, note 2 : « P. de la Mure »), est selon toute vraisemblance Pierre de La Mure et non pas, comme généralement admis, son cousin Charles, l’autre gendre de Laval. Ce n’est pas non plus le plus célèbre des La Mure, Jean-Marie, chanoine de Montbrison et historien majeur du Forez (1615-1675), dont les nom et qualité figurent sur le premier contreplat de l’exemplaire, après une indication de provenance (« 2ème vente Lindeboom n° 65 ») et avec une erreur de prénom (« Jean-Martin » pour Jean-Marie). Pierre de La Mure signe de la même façon, mais en marge du texte, un commentaire personnel au livre III, p. 79. Bien qu’il l’ait beaucoup plus annoté que son beau-père, il est d’usage de désigner l’exemplaire examiné comme celui de Laval, plus connu des érudits. Plusieurs caractéristiques permettent de distinguer les deux mains. — Celle de Laval : annotations terminées par un point, jamais par une barre oblique ; usage fréquent de points médians ; tirets doubles pour les césures de mots ; deux sortes d’éperluette ; ligatures st et ct ; s long devant s court ; j à l’intérieur d’un mot ; cédille inversée pour æ (ę) et ç ; tracé spécifique des majuscules, dont A au sommet pointu ; accent aigu pour é final. — Celle de La Mure : annotations terminées le plus souvent par une barre oblique ; tiret simple ou parfois absent à la césure d’un mot ; absence d’éperluette ; absence de ligatures st et ct ; usage constant de j ou i allongé pour i en fin de mot ; usage intensif de D initial, y compris accolé au mot suivant en raison de l’absence constante d’apostrophes ; usage intensif de V initial et de I initial ; C étroit et long ; queue du e final s’achevant en point ; t final presque insignifiant.

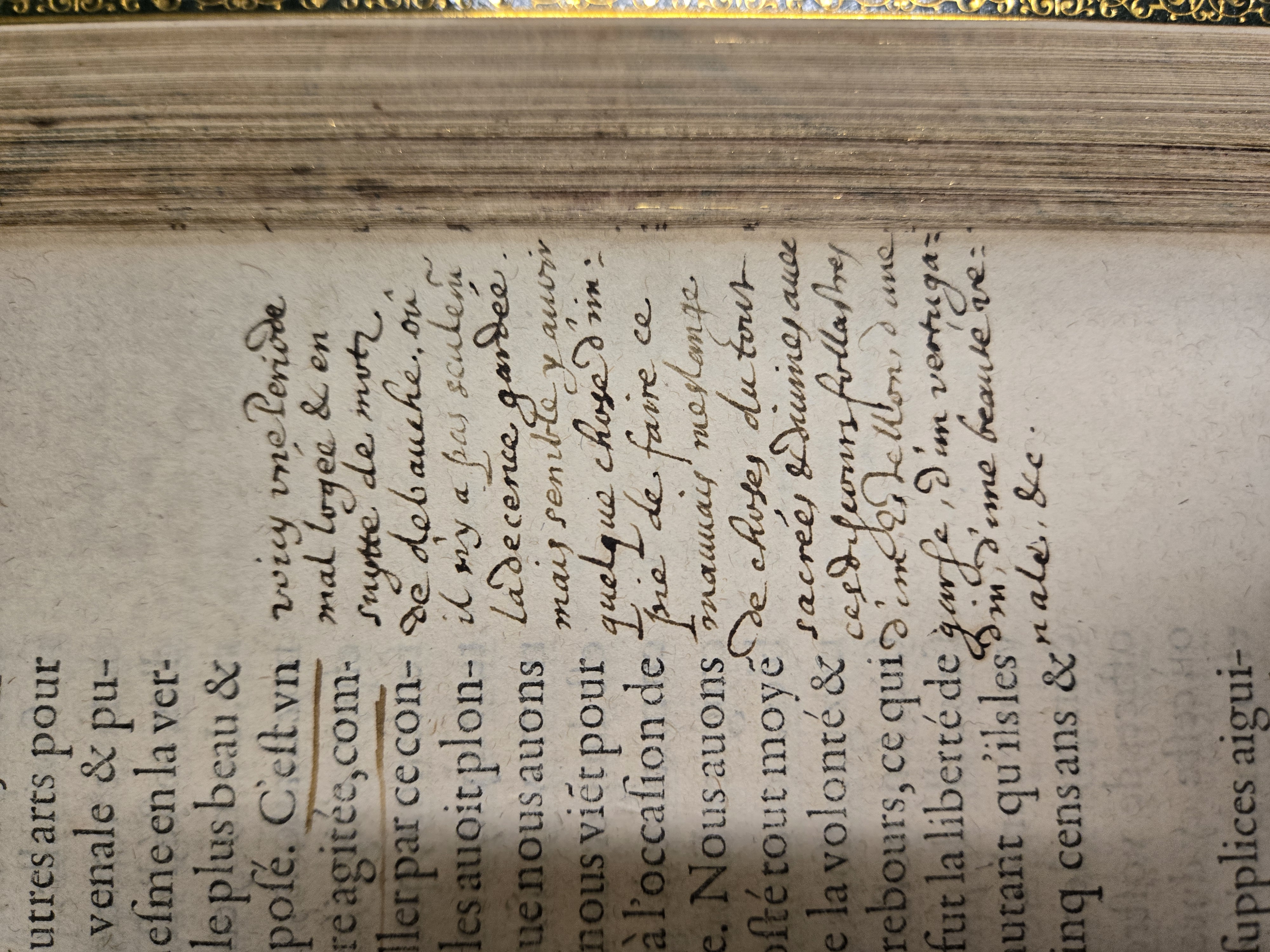

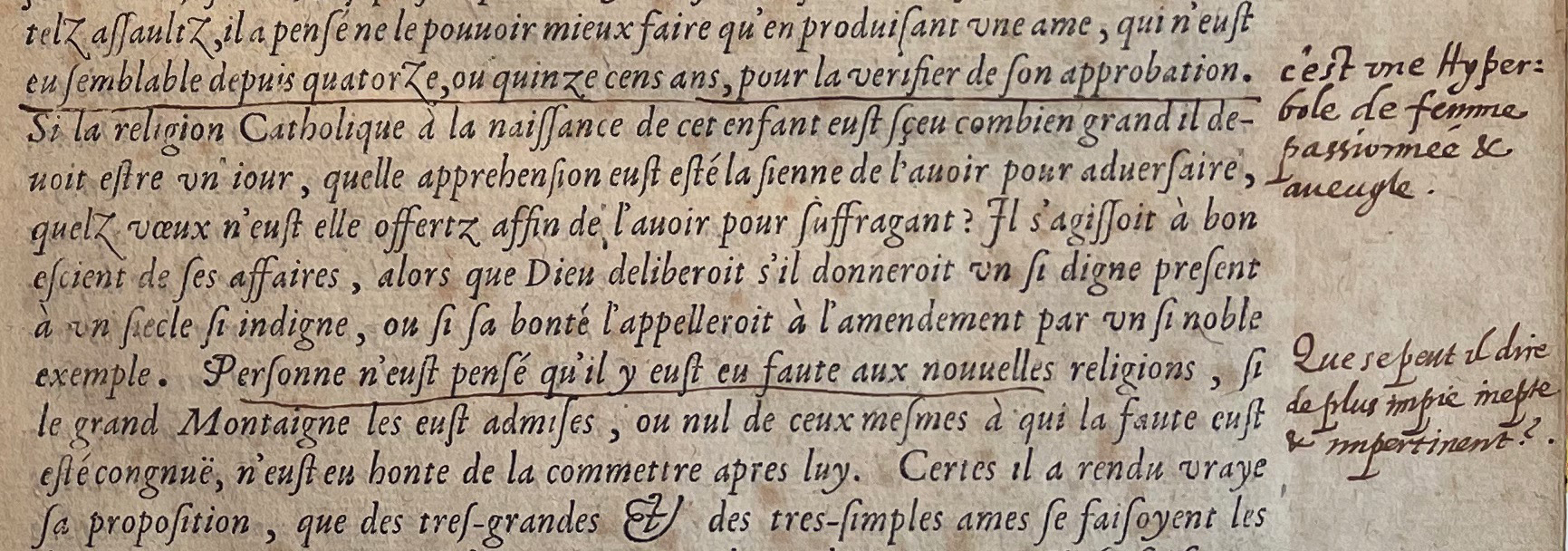

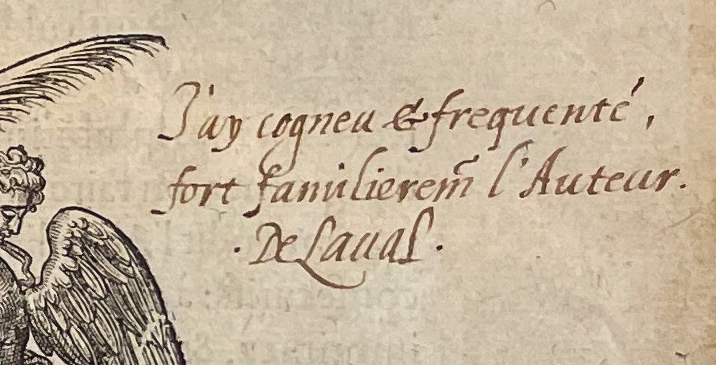

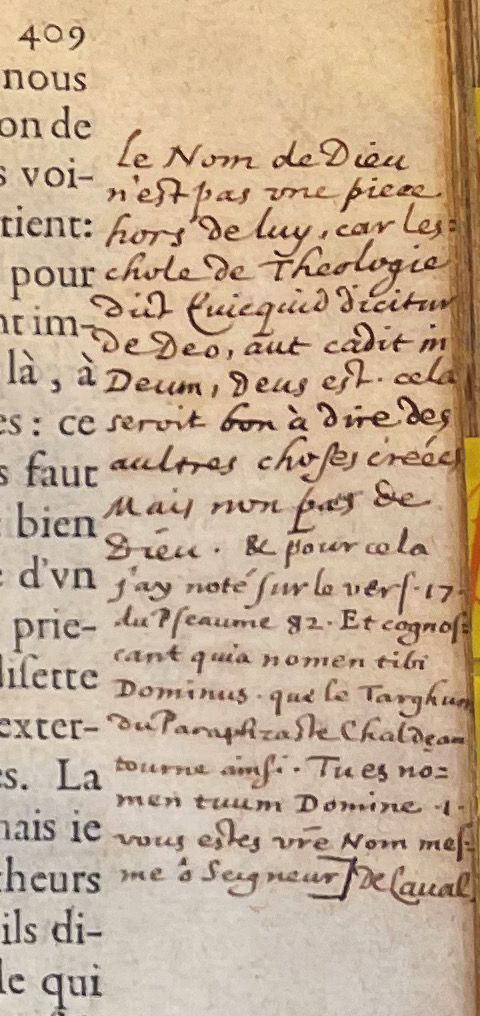

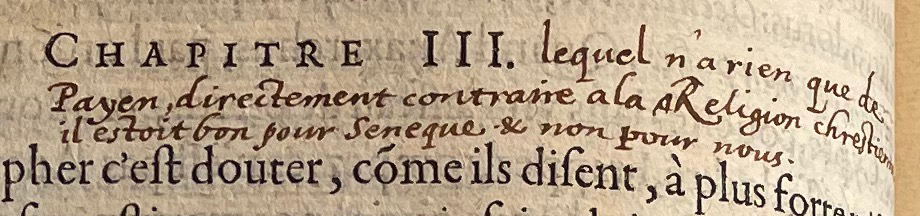

« J’ai connu et fréquenté fort familièrement l’auteur. De Laval. » (texte modernisé). Ce n’est pas sans fierté qu’en 1597 l’acquéreur de l’exemplaire a écrit soigneusement en page de titre cette auto-recommandation, qui cautionne pour ainsi dire par avance ses jugements sur tel ou tel mot ou passage du texte de Montaigne, jugements pourtant assez souvent défavorables, voire indignés ou franchement hostiles quand il s’agit de religion (un vrai travail de censeur). Ainsi ne tergiverse-t-il pas quand il s’agit de condamner le suicide, que Montaigne estime au moins « excusable » en certaines circonstances : « lequel n’a rien que de païen, directement contraire à la religion chrétienne ; il était bon pour Sénèque et non pour nous » (p. 222). Ou encore lorsque l’auteur se montre très indulgent à l’égard de ceux qui, jadis, révéraient Dieu « sous quelque visage, sous quelque nom, et en quelque manière que ce fût » : « cette opinion est hérétique et très périlleuse » au jugement de Laval (p. 334). Il va même jusqu’à trouver dans le texte qu’il annote une proposition franchement « athéiste » (« cela ne se dit que par les athées », p. 397) et à juger « impie » tel mélange hétéroclite de considérations religieuses et de propos badins, voire indécents (p. 407). Sa culture théologique et biblique s’affiche quand il traite, toujours en désaccord avec Montaigne, du « nom de Dieu » en citant un verset du Targum suivie de sa signature (p. 409), mais il confond le chapitre de l’« Apologie » (Essais, II, 12), qu’il croit interdit par l’Église et le livre de Sebond dont, soit dit en passant, le prologue seul était condamné (p. 336). Il lit avec soin la préface de la « demoiselle » de Gournay et ne la ménage pas : elle se régale à lire Martial, elle loue exagérément Montaigne en « femme passionnée et aveugle ». Quand elle va jusqu’à écrire que « personne n’eût pensé qu’il y eût faute aux nouvelles religions si le grand Montaigne les eût admises », Laval ne retient pas ses coups : « Que se peut-il dire de plus impie, inepte et impertinent ? » Sa culture profane n’est pas en reste, c’est bien sa main qui précise certaines allusions (à distinguer de celle qui identifie les citations) : Commynes, Tacite, Le Tasse, Guichardin, Martin Du Bellay, Froissard, Pisany, les géographes ses semblables… Bien que Montaigne ne parle pas de lui dans ses écrits, ils ont pu se rencontrer en octobre ou novembre 1588 aux États généraux de Blois, où Laval était venu défendre les droits des officiers royaux de robe courte contre les menaces de spoliation des ligueurs. Comme on sait, Montaigne eut aussi à cette occasion plusieurs échanges avec Jacques-Auguste de Thou, ainsi qu’avec Étienne Pasquier qui, vers 1602, écrira dans une lettre à propos des Essais : « Rien ne me déplaît en iceux, encore que tout ne m’y plaise » (Millet 1995 : p. 144). En dépit de quelques approbations, la lecture critique de Montaigne par Laval ne va pas jusque-là.

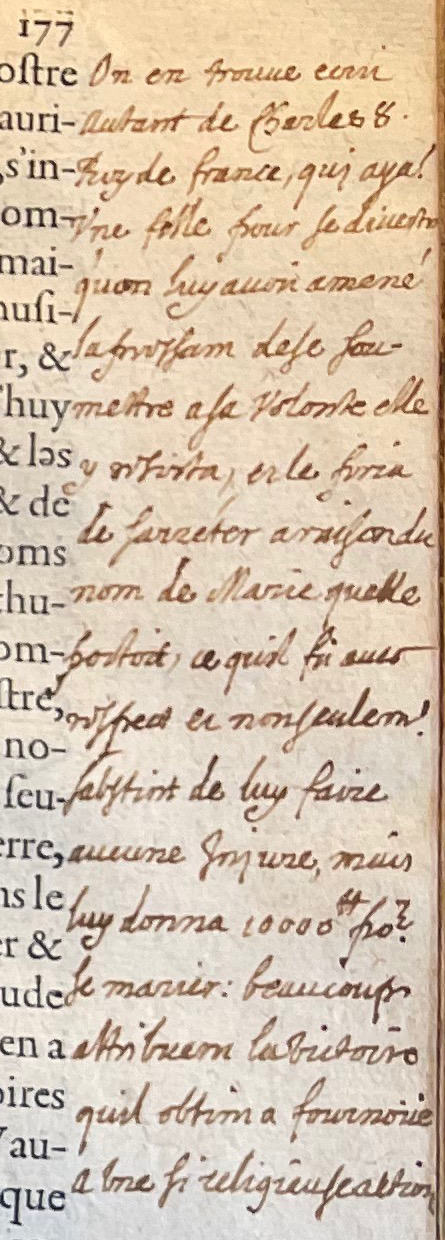

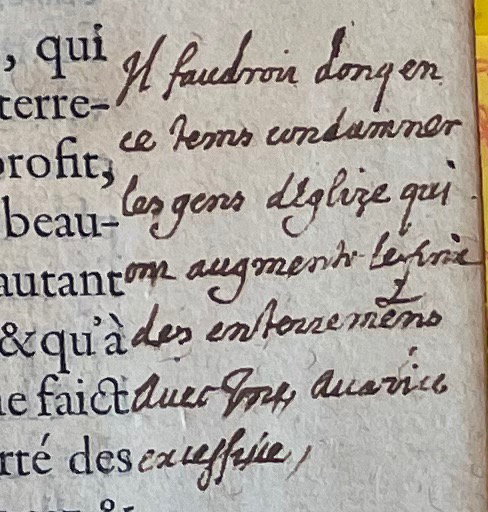

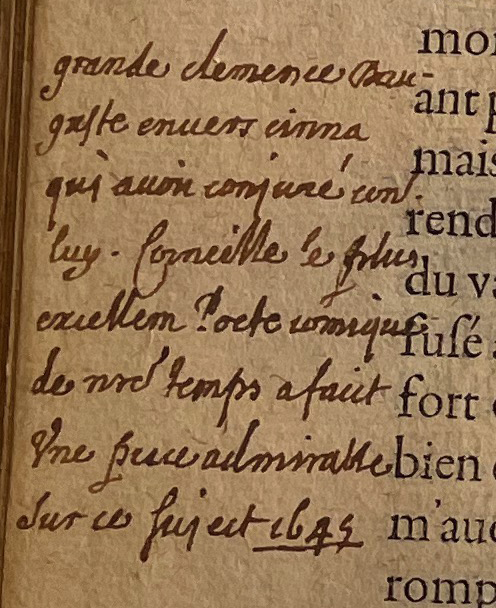

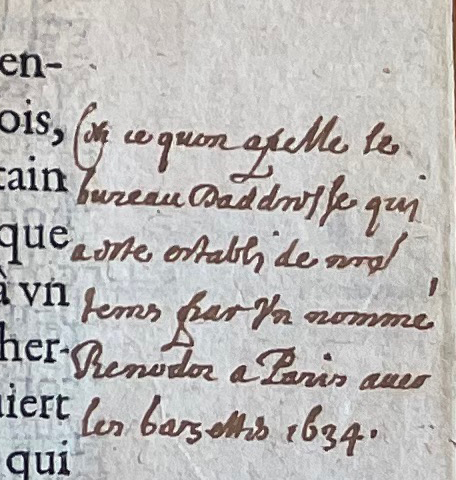

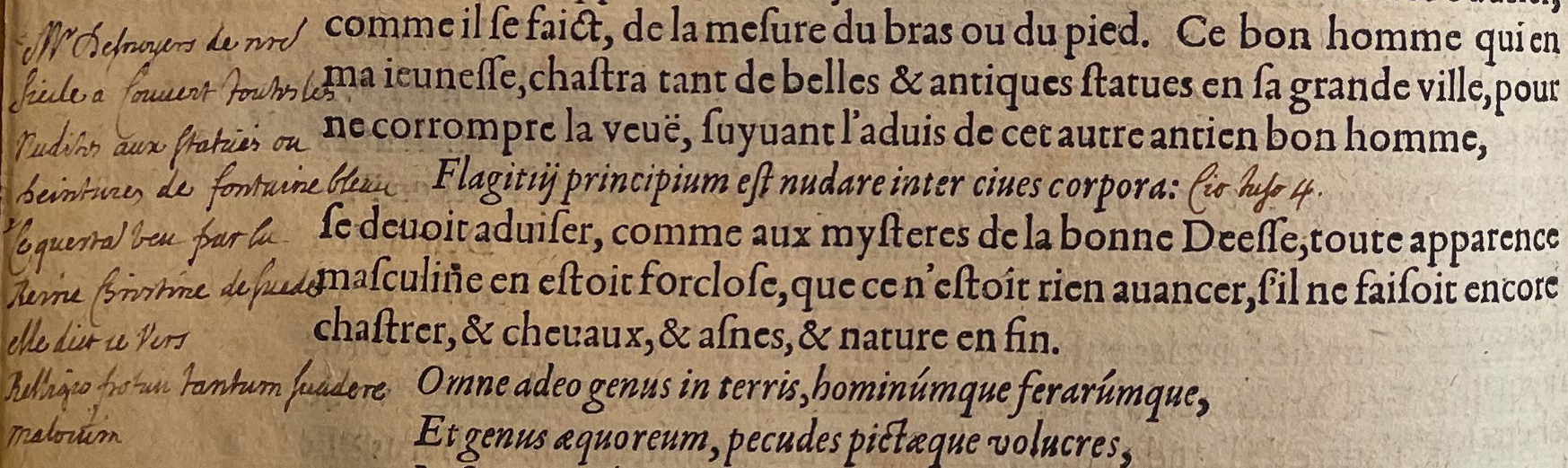

La plupart des annotations de La Mure s’apparentent, elles, à des balises, qui résument de façon concise et globalement exacte le texte imprimé en regard. D’autres reproduisent telle quelle une phrase du texte imprimé préalablement souligné, rapprochent d’elle une citation latine dûment référencée, apprécient tel trait de style (« Belle comparaison », p. 83), émettent à l’occasion un avis sur la société de son temps (« Il faudrait condamner les gens d’église » qui par cupidité ont augmenté le prix des enterrements, p. 53). D’autres encore greffent un témoignage personnel sur celui de Montaigne : La Mure aussi a vu un homme qui se servait de ses pieds comme de mains (p. 56), il est lui aussi indisposé en « voiture », excepté sur l’eau (p. 79). Sans avoir toujours l’intérêt des critiques de son savant et incisif beau-père, les notes de La Mure, malgré quelques contresens d’interprétation, ont surtout l’avantage de consigner plusieurs faits, dûment datés de 1634 à 1653, qui jettent un pont entre les deux siècles : création d’un bureau d’adresses par Théophraste Renaudot (1634), mort du « détestable » Richelieu (1642), création de Cinna ou la Clémence d’Auguste, « pièce admirable » de Corneille (1645), décapitation du roi Charles d’Angleterre (1649), évolution considérable de l’armement (1653), pruderie de « Mr Desnoyers » qui en « nostre siecle » a fait couvrir les nus de Fontainebleau au grand dam de la peu prude et savante reine Christine de Suède, correspondante de Descartes entre autres grands esprits européens de l’époque. Comme Laval, La Mure ne s’attarde guère sur les derniers chapitres des Essais sans qu’on sache bien pourquoi. Du moins, au vu des notes qu’il y a laissées, n’a-t-il pas enjambé les six feuillets de « Sur des vers de Virgile » que son beau-père conseillait aux futurs lecteurs ou lectrices de « passer », sans doute parce qu’il jugeait trop lestes et même obscènes les propos de l’auteur sur la sexualité…

L’une des remarques les plus notables, qui touche au titre même de l’ouvrage, semble avoir été écrite par un « diligent lecteur » manifestement instruit du sens que lui avait donné Juste Lipse dans une lettre de 1583 publiée en 1586 (Millet 1995 : p. 51). « C’est ici purement, écrit Montaigne, l’essai de mes facultés naturelles ». L’annotateur commente ainsi, en mettant le vocable équivoque entre crochets : « De ce mot [Essai], je tire un argument : que Lipse et ses semblables étrangers qui n’entendent pas notre langue ont mal rendu le titre de ce livre, Essais, par Gustus en latin, qu’ils ont pris, et mal, de prægustare, qui est l’essai que fait le gentilhomme servant devant le roi. Cela s’appelle bien “essai”, mais les “Essais” de ce livre signifient autre chose que “goûter”. Il a entendu conatus comme dit le Poète : quicquid conabar dicere versus erat, “tout ce que j’essayais à dire était vers”. “Essayer”, c’est-à-dire dire tenter, pour voir s’il ne réussirait à écrire, à faire des livres. Comme font les apprentis : ils s’essayent à faire un ouvrage. C’est un mot ici qui marque la modestie de l’auteur, qui se moque de ces grands faiseurs de livres. » Bien que dans son catalogue de vente le libraire qui a exhumé ce volume attribue prudemment ce commentaire philologique à « un des annotateurs de l’exemplaire » (de Proyart, 2022 : p. 10), alors même qu’il n’hésite pas à voir des réflexions propres à Laval dans plus d’une quarantaine de balises où son successeur ne fait que résumer les lignes de Montaigne en regard, la main est clairement celle de Laval.

Montaigne, Laval, La Mure et « toi lecteur » : une « conférence » à quatre, telle que les aimait l’auteur des Essais et qu’il visait à susciter, voilà ce que permet désormais la numérisation de l’exemplaire de Princeton avec l’aide des deux éditions jointes (diplomatique, modernisée).

Alain Legros

Le 12/05/2025

Bibliographie chronologique

- Courbet (Ernest), « Notice » de Les Essais de Montaigne, éds E. Courbet & Ch. Royer, Paris, Alphonse Lemerre, 1900, tome 5, p. CLII-CLVI, en ligne. Contient 11 annotations attribuées à Laval.

- Le Conte (Jules), note 362 du Bulletin de la Diana (Montbrison), avril 1912, p. 152 : « Pierre de la Mure de Chanlon, marié à demoiselle Françoise de Laval, fille d’Antoine de Laval, géographe du Roi » (en ligne).

- Litaudon (Marie), « À travers les “Actes” : Antoine de Laval », Bulletin de la Société d’Émulation du Bourbonnais, tome 41, 1938, p. 181-183 (en ligne). Contient des précisions sur le mariage des deux filles Laval avec les deux cousins La Mure (dont « Noble Pierre de La Mure, sr de Chaulon »).

- Longeon (Claude), Les écrivains foréziens du XVIe siècle. Répertoire biobibliographique, Saint-Étienne, Centre d’études foréziennes, 1973, p. 390 et suivantes : « Antoine Mathé de Laval ». Voir en particulier le tableau généalogique, p. 403, ainsi que la note 5 de la page 398 sur la donation de livres aux Minimes de Roanne.

- Millet (Olivier), La première réception des Essais de Montaigne (1580-1640), Paris, Honoré Champion, 1995, p. 129-130.

- Hoffmann (George), « Croiser le fer avec le Géographe du Roi : l’entrevue de Montaigne avec Antoine de Laval aux États généraux de Blois en 1588 », Montaigne Studies, vol. XIII, 2001, p. 207-222. Contient 10 annotations dont certaines « d’une main qui n’est pas nécessairement celle de Laval », d’après un article de Michel Simonin demeuré inédit : « Antoine de Laval et Charles de La Mure, plumes en main », (première trace, à ma connaissance, d’une attribution de la seconde série de notes à Charles, reprise depuis sans autre examen).

- Balsamo (Jean) et Simonin (Michel), Abel l’Angelier et Françoise de Louvain, Genève, Droz, 2002, p. 268. Provenance : Vente Courbet, 1917, n° 42 (manuscrit vert de Pagnant ; exemplaire Antoine de Laval 1597, Charles de La Mure, avec annotations ; Guyot de Villeneuve en 1900, puis Morgand, mars 1919, n° 260 ; puis vente [Lineboom] 23.3.1925, n° 65, puis vente Lazard, 19.5. 1967, n° 49.

- Catalogue Sotheby’s, Michel de Montaigne et son temps. Collection Francis Pottiée-Sperry, vente aux enchères du Jeudi 27 novembre 2003, Paris, no 109. Signale que Laval a aussi annoté Les neuf livres des Histoires de Hérodote (Paris, Étienne Groulleau, 1556) sur plus de 12 pages et avec soulignements.

- Balsamo (Jean), « Les Essais de Montaigne et leurs premiers lecteurs : exemplaires annotés (1580-1598), Montaigne Studies, vol. XVI, 2004, p. 148-149. Contient 5 annotations attribuées à Laval.

- Hoffmann (George), « Laval, Antoine Mathé de (Crémaux, 1550 – Moulins, 1632) », avec bibliographie, dans Dictionnaire de Michel de Montaigne, publié sous la direction de Philippe Desan, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 660. Dénombre 192 annotations, sans indiquer de source.

- Proyart (Jean-Baptiste de), notice sur « Michel de Montaigne, Les Essais, 1595 », Exemplaire annoté par Antoine de Laval, Cahier n° 55, [Paris, 2022], en ligne. Dénombre 192 annotations dont il reproduit une petite cinquantaine, et les attribue presque toutes à Laval. Huit illustrations pleine page, dont la page de titre, permettent une première comparaison des mains.

- Demonet (Marie-Luce), Legros (Alain), [Archive] Les Essais de 1595 annotés par Antoine de Laval et Pierre de La Mure. Choix d’annotations éditées et mises en ligne sur le site des Bibliothèques Virtuelles Humanistes (MONLOE), 27/03/2023, avec mises à jour du 12/09/2023 et du 12/03/2025. Demonet (Marie-Luce) pour les photographies, et Legros (Alain) pour les transcriptions.

Fac-similé numérique

Édition

- Transcription diplomatique intégrale des annotations (PDF ; Alain Legros, 31/03/2025)

- Texte modernisé et commentaires (PDF ; Alain Legros, 31/03/2025)

Publié en ligne le : 12/05/2025

Photographies

Format : In-folio (333 x 217mm)

Collation : a4 e4 i4 A-Z6 2A-V6 2X4 3A-S6 3T-V4

- Crédits photos :

- M.-L. Demonet, 2022 | Source : Mains privées. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

- Princeton University Library, 2025.

1. – Page de titre. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

1. – Page de titre. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

1.a. – Épigraphe signée de Laval. Page de titre. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

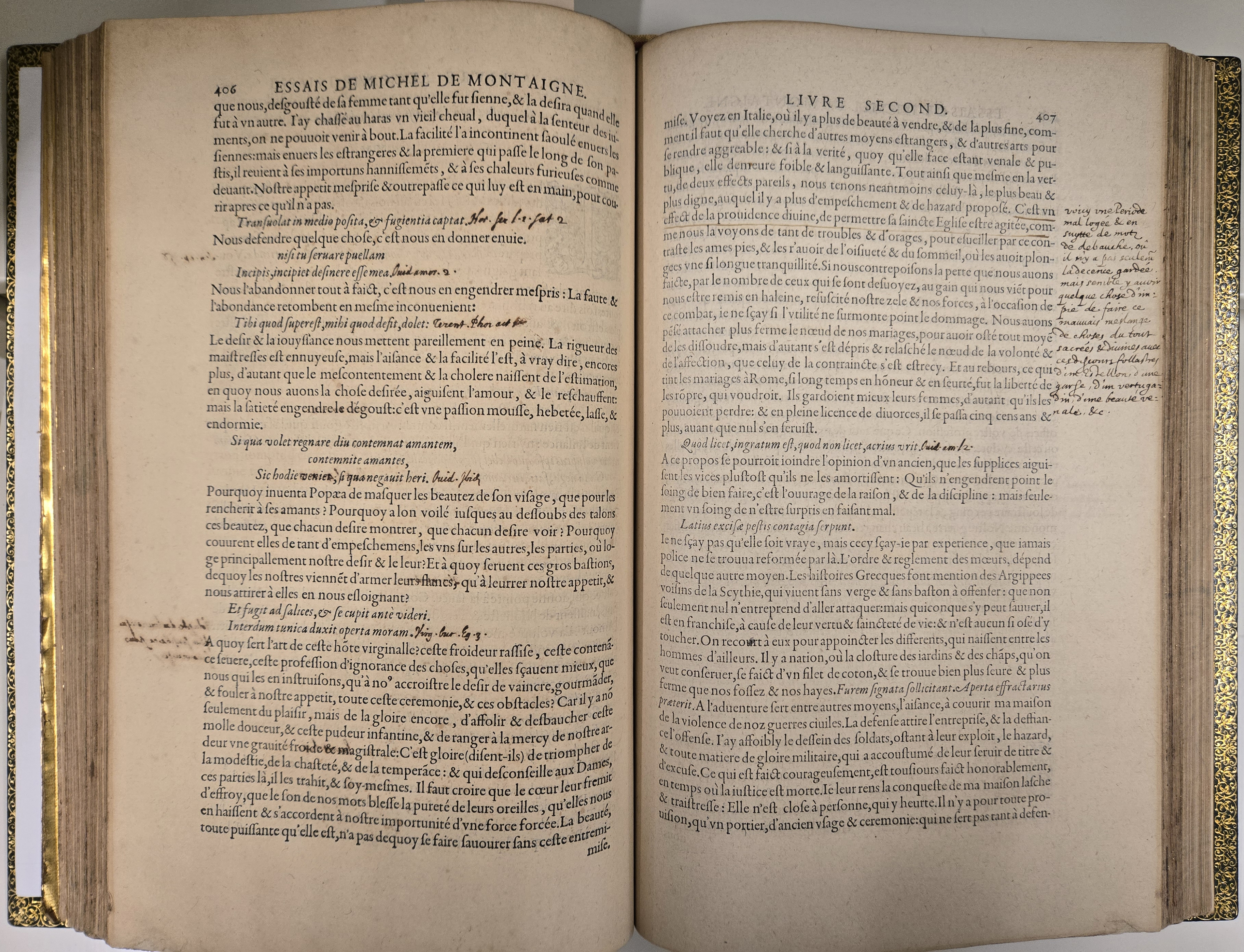

1.b – p.406-407, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval. Crédits : Courtesy of Princeton University Library, 2025.

1.c. – Note marginale de Laval. p. 407, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval. Crédits : Courtesy of Princeton University Library, 2025.

1.d. – Note marginale signée de Laval. p. 409, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

1.d. – Note marginale signée de Laval. p. 409, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

1.e. – Ex-libris La Mure. Page de titre. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

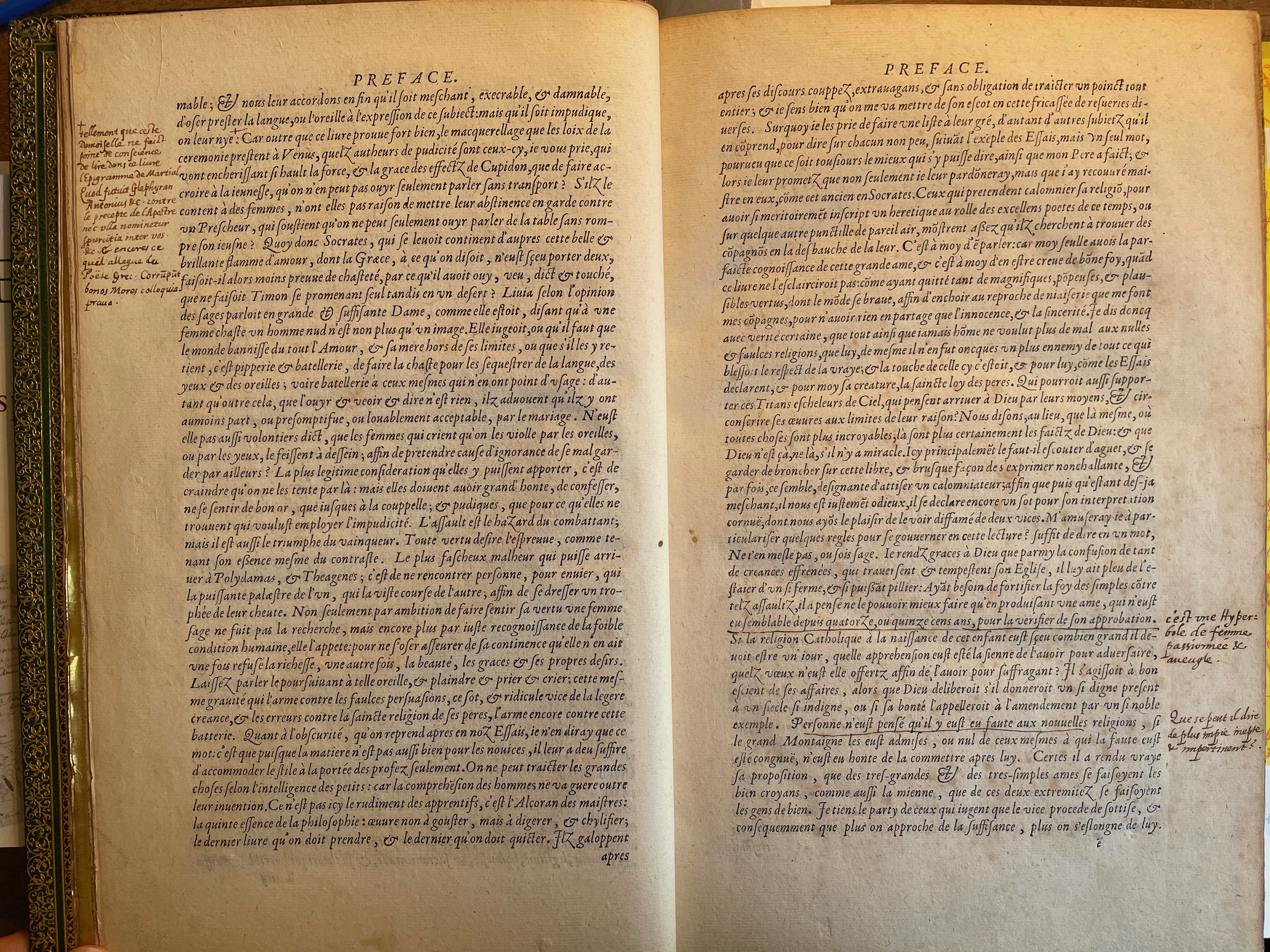

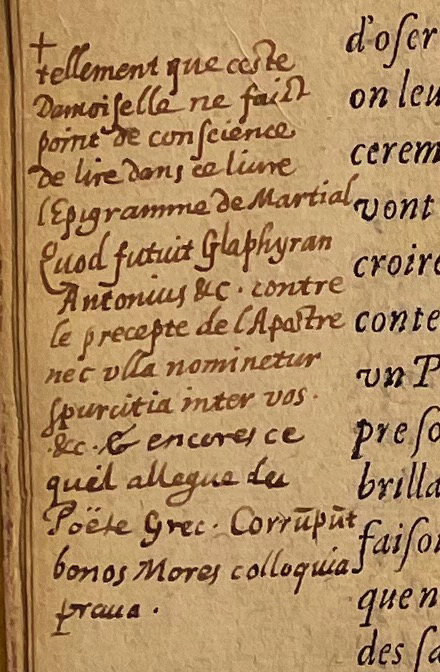

2. – f. a4v et f. e1r, Préface. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

2. – f. a4v et f. e1r, Préface. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

2.a. – f.a4v, Préface. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

2.a. – f.a4v, Préface. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

2.b. – f. e1r, Préface. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

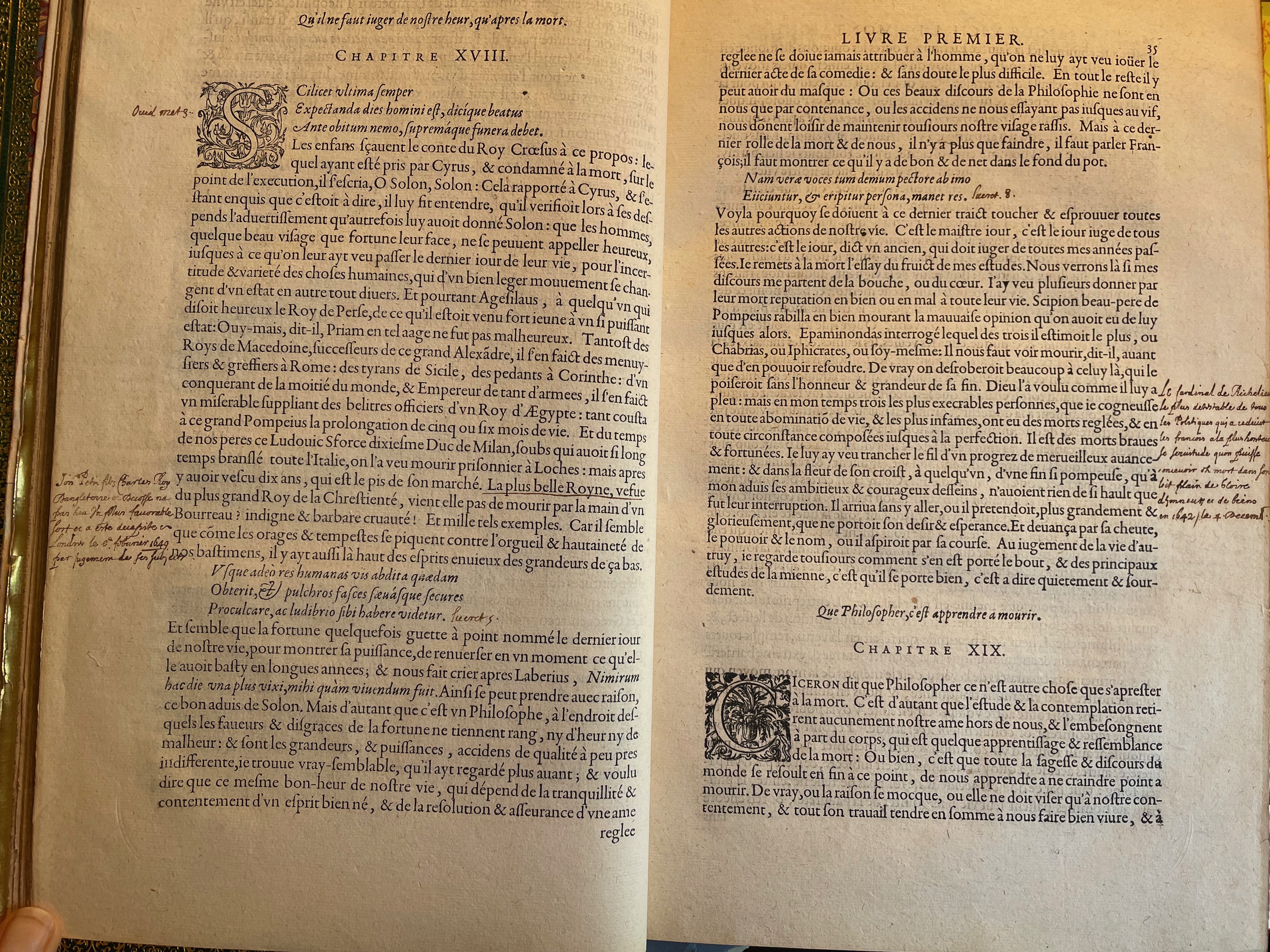

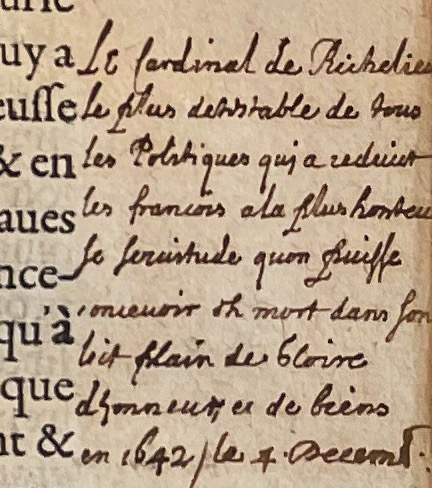

3. – p.34-35, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

3. – p.34-35, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

3.a – p.35, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

3.a – p.35, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

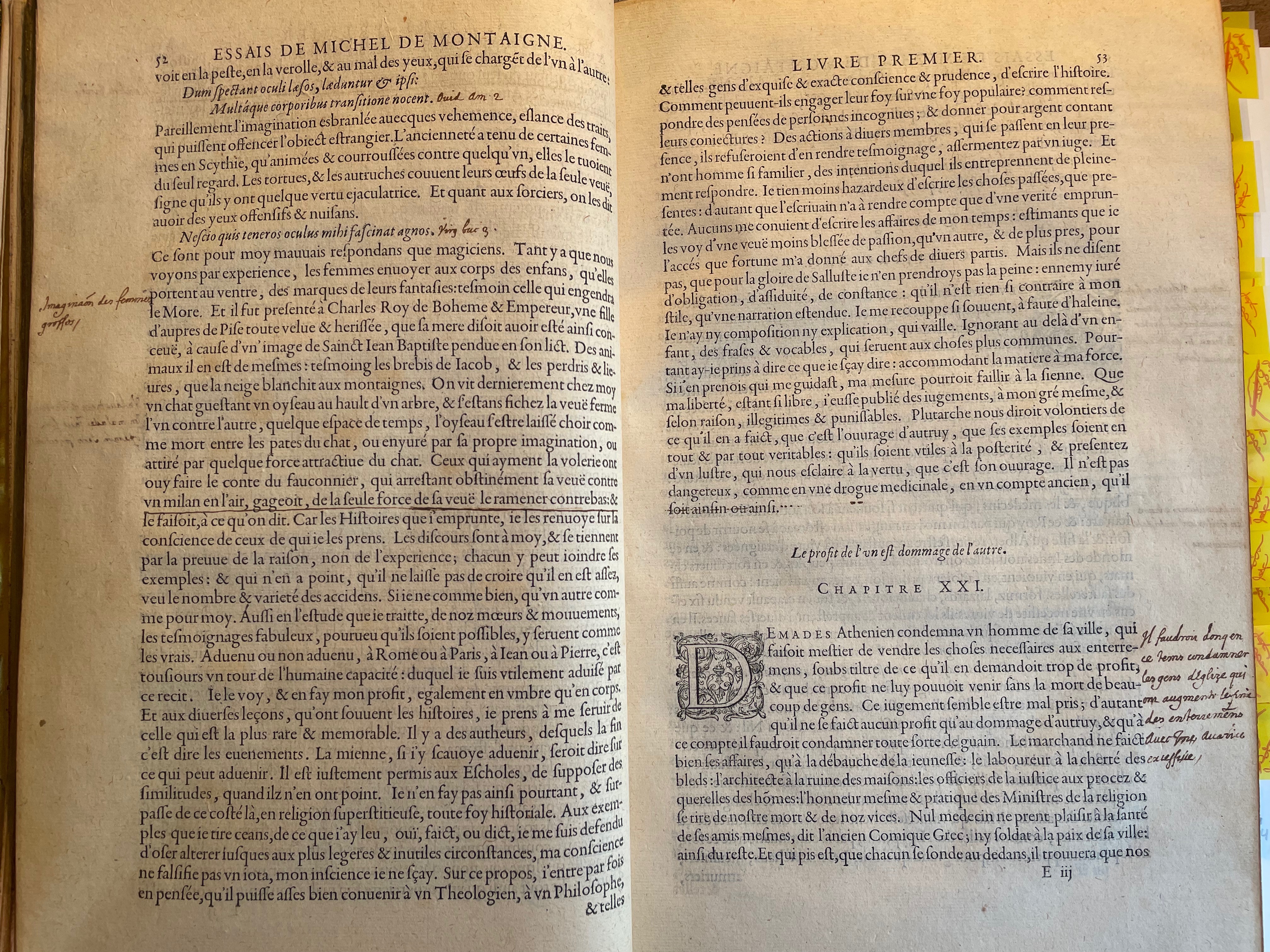

4. – p. 52-53, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

4. – p. 52-53, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

4.a. – p. 53, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

4.a. – p. 53, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

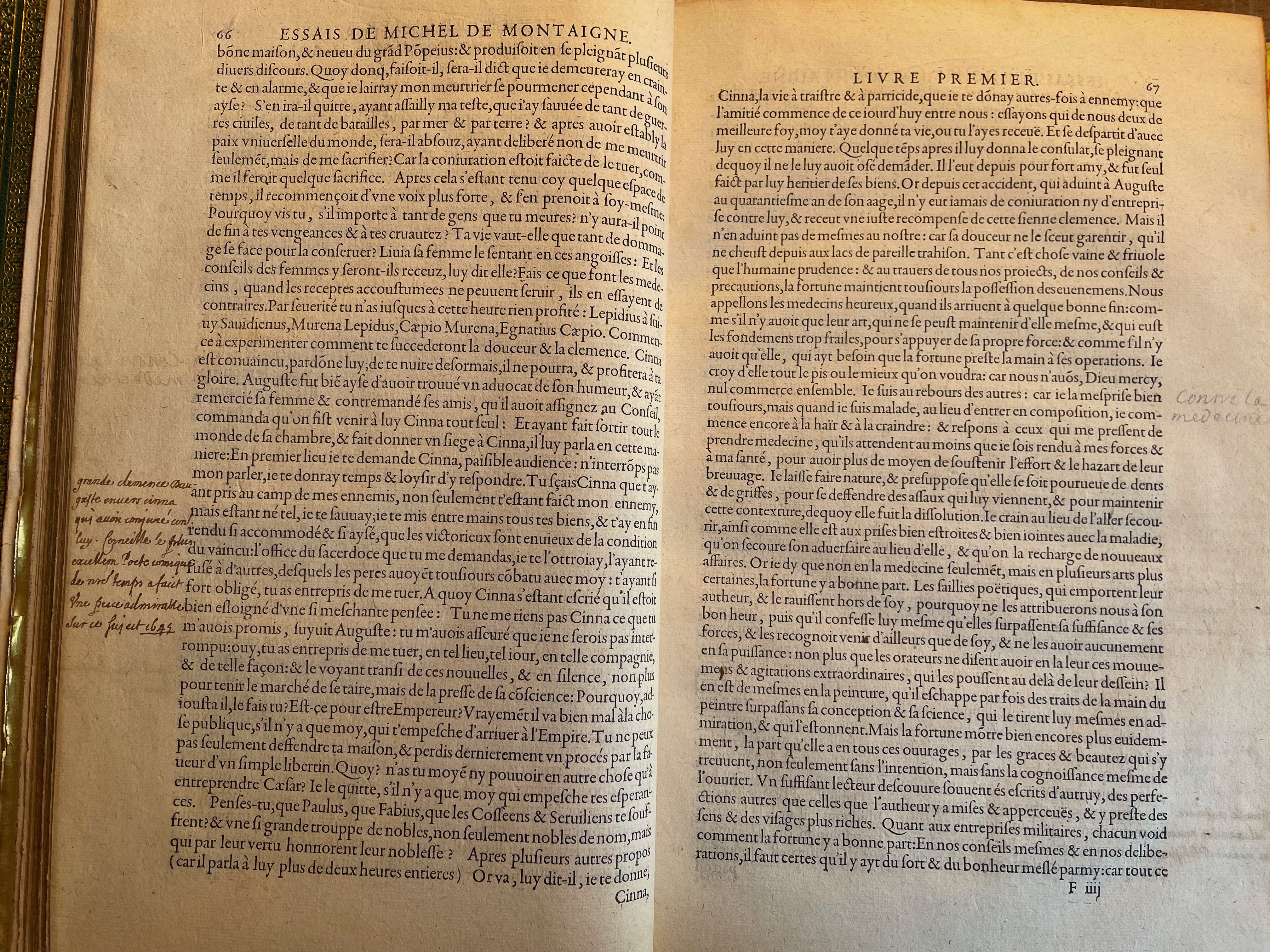

5. – p. 66-67, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

5. – p. 66-67, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

5.a. – p. 66, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

5.a. – p. 66, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

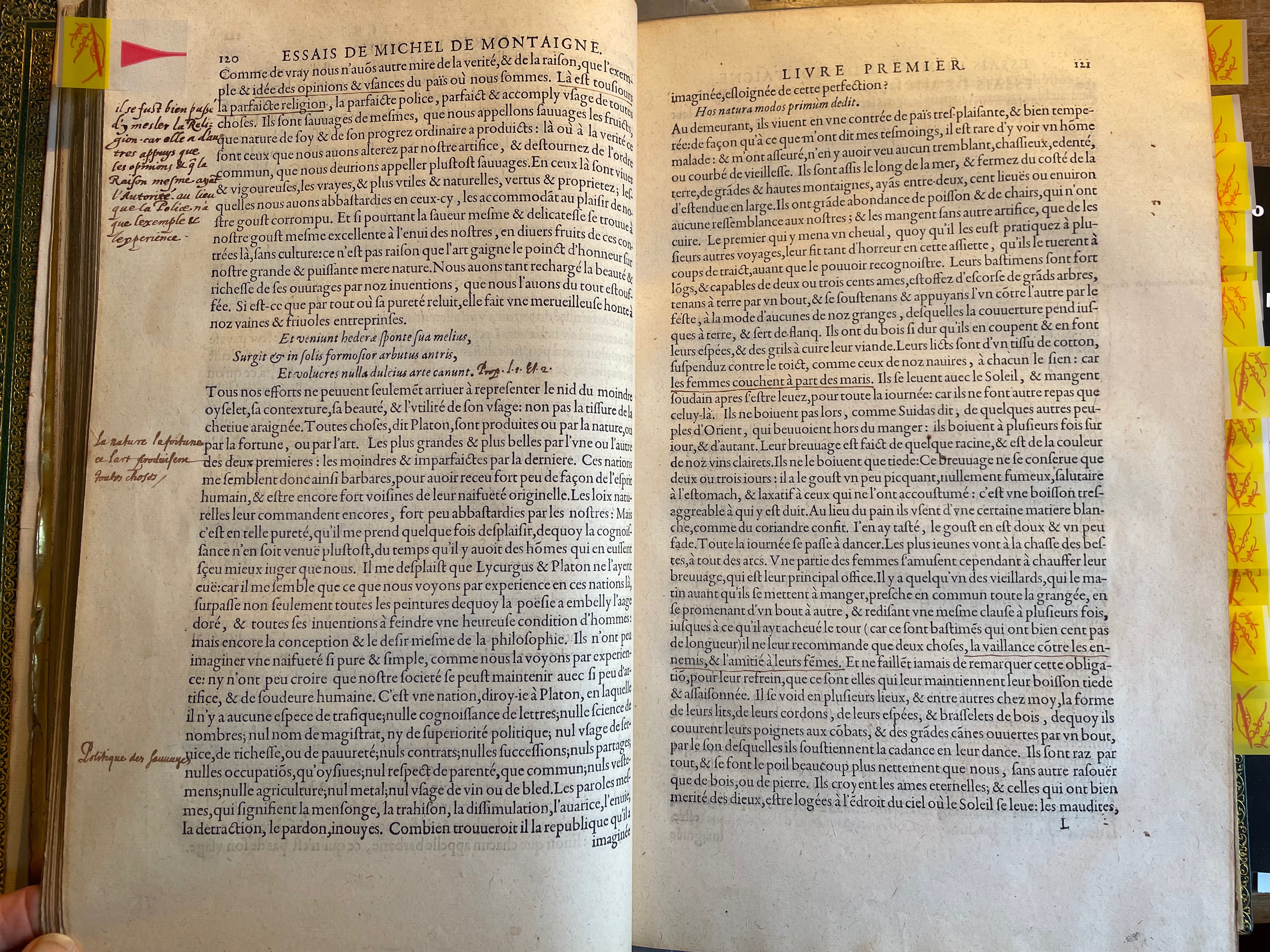

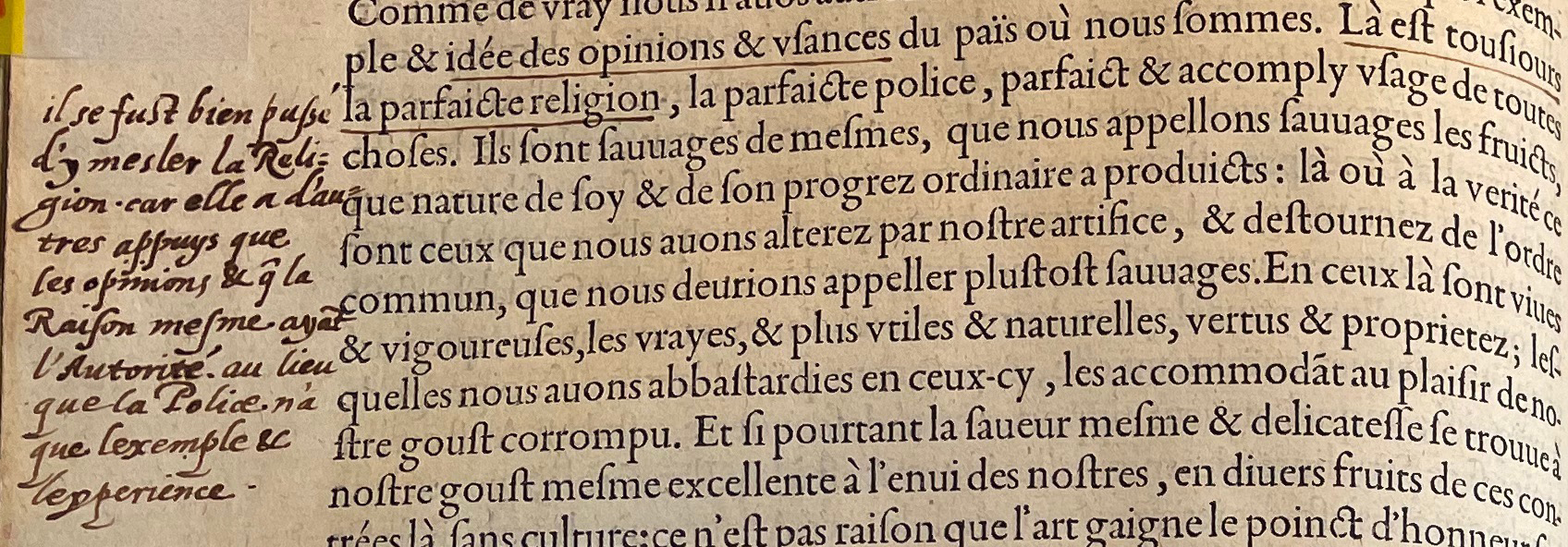

6. – p. 120-121, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

6. – p. 120-121, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

6.a. – p. 120, Livre I. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

6.a. – p. 120, Livre I. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

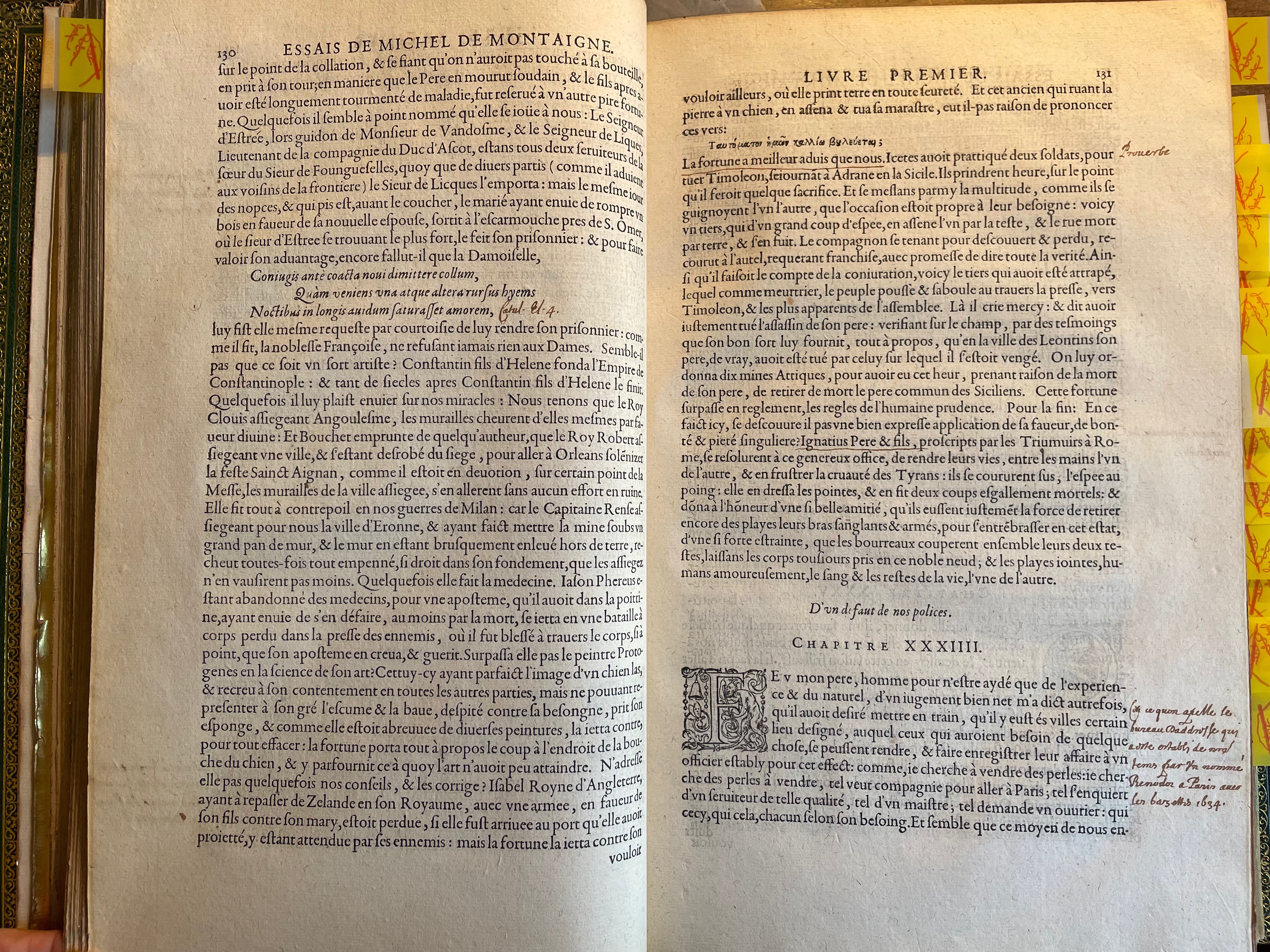

7. – p. 130-131, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

7. – p. 130-131, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

7.a. – p. 131, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

7.a. – p. 131, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

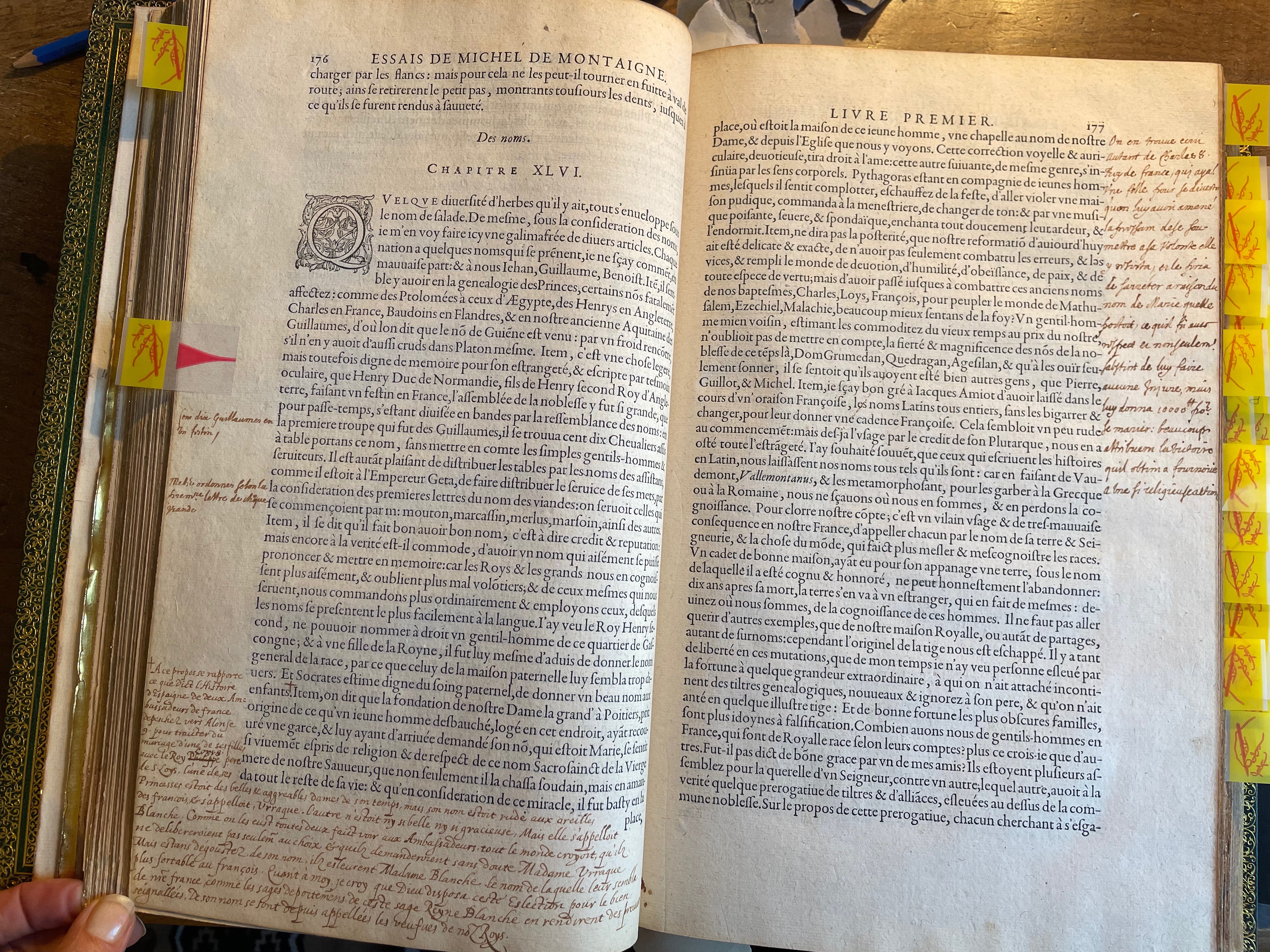

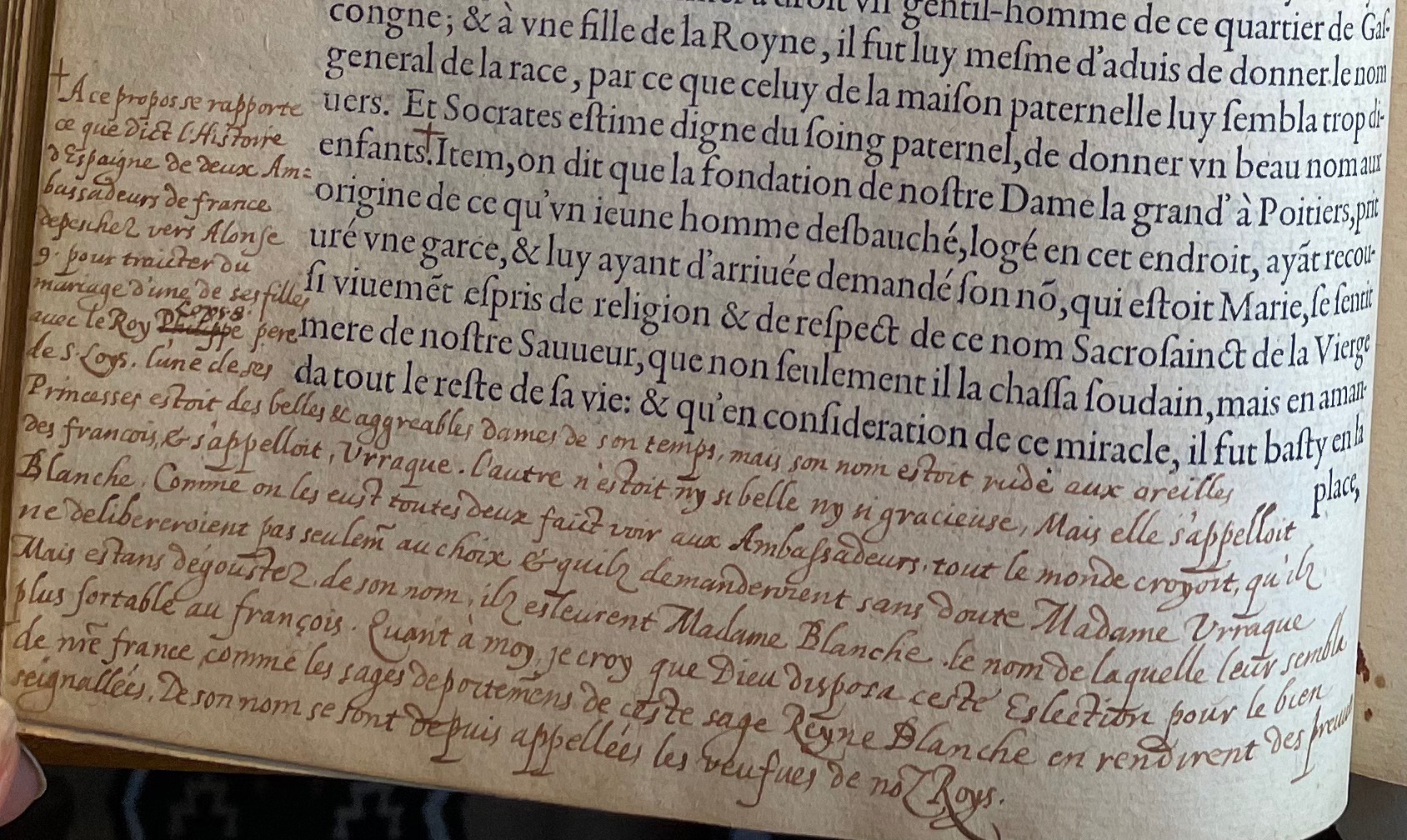

8. – p. 176-177, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

8. – p. 176-177, Livre I. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

8.a. – p. 176, Livre I. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

8.a. – p. 176, Livre I. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

8.b. – p. 177, Livre I. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

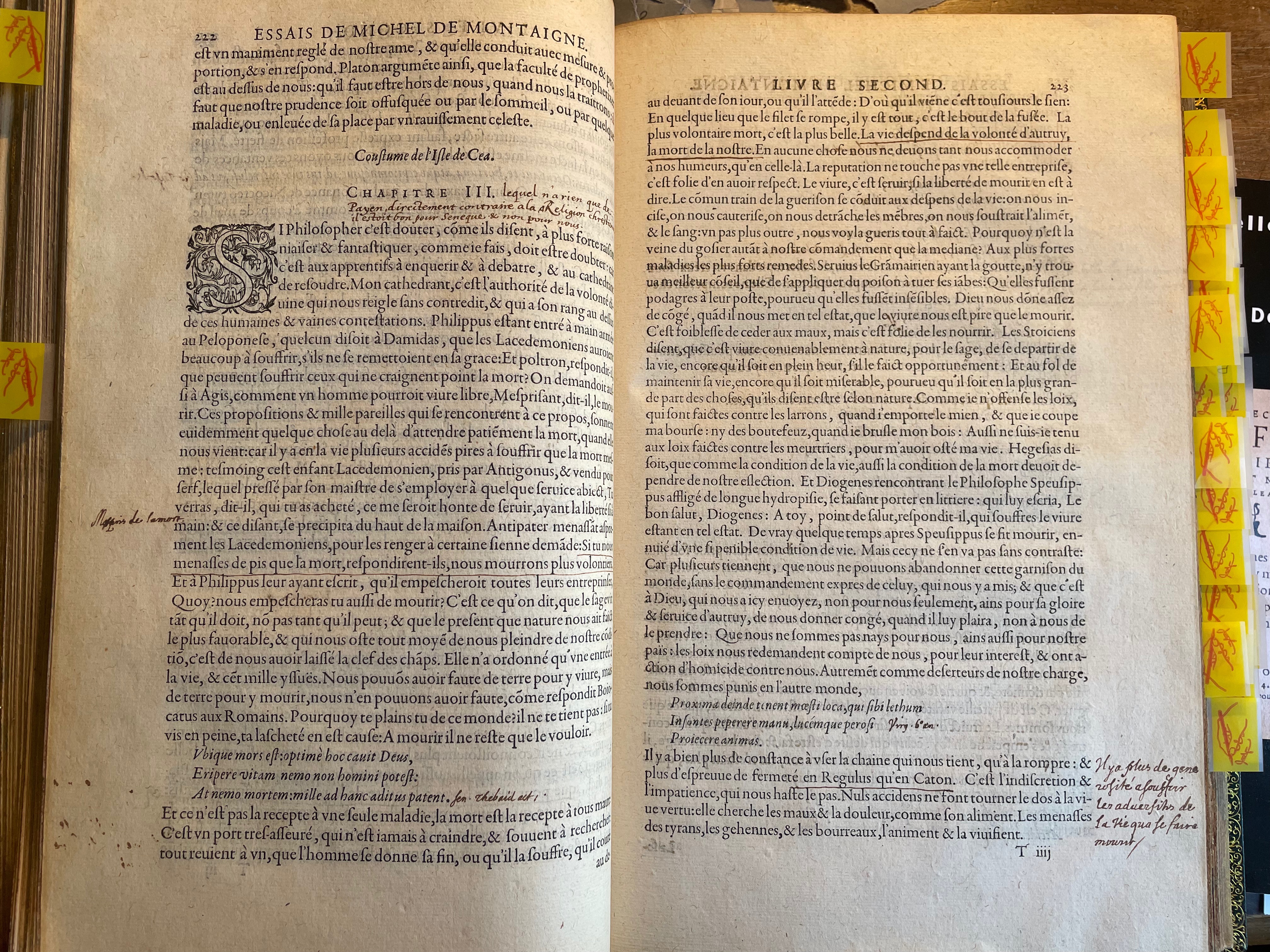

9. – p. 222-223, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

9. – p. 222-223, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

9.a. – p. 222, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

9.a. – p. 222, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

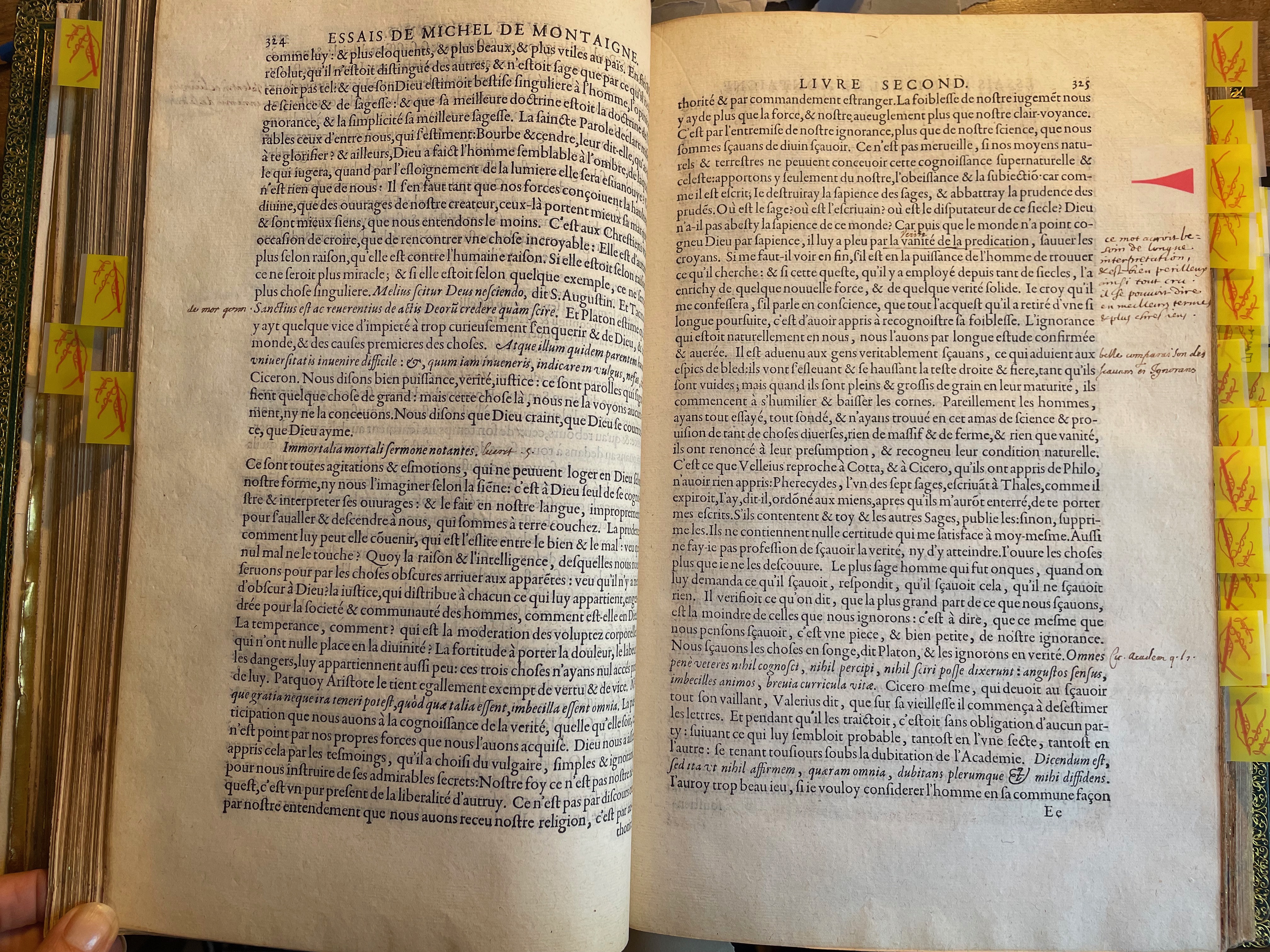

10. – p. 324-325, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

10. – p. 324-325, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

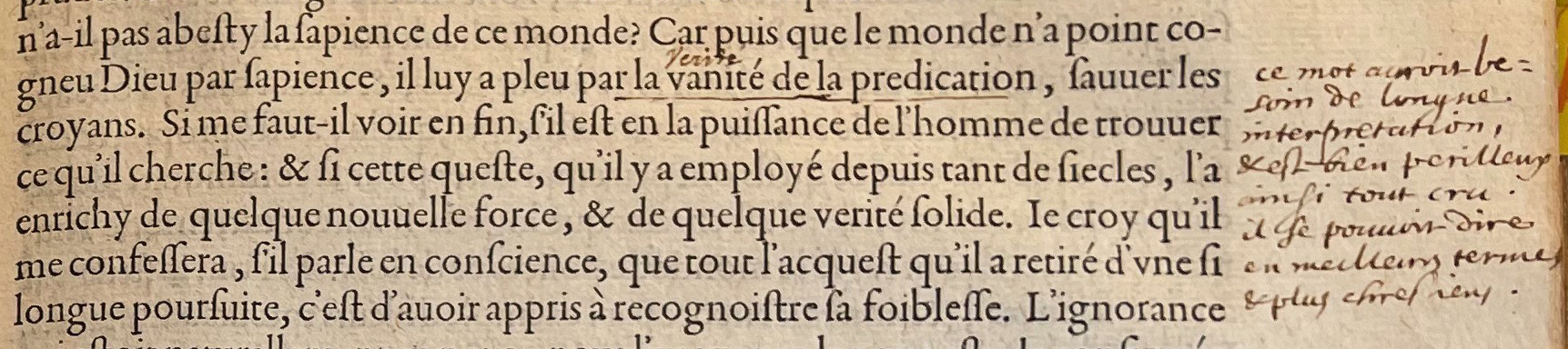

10.a. – p. 325, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

10.a. – p. 325, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

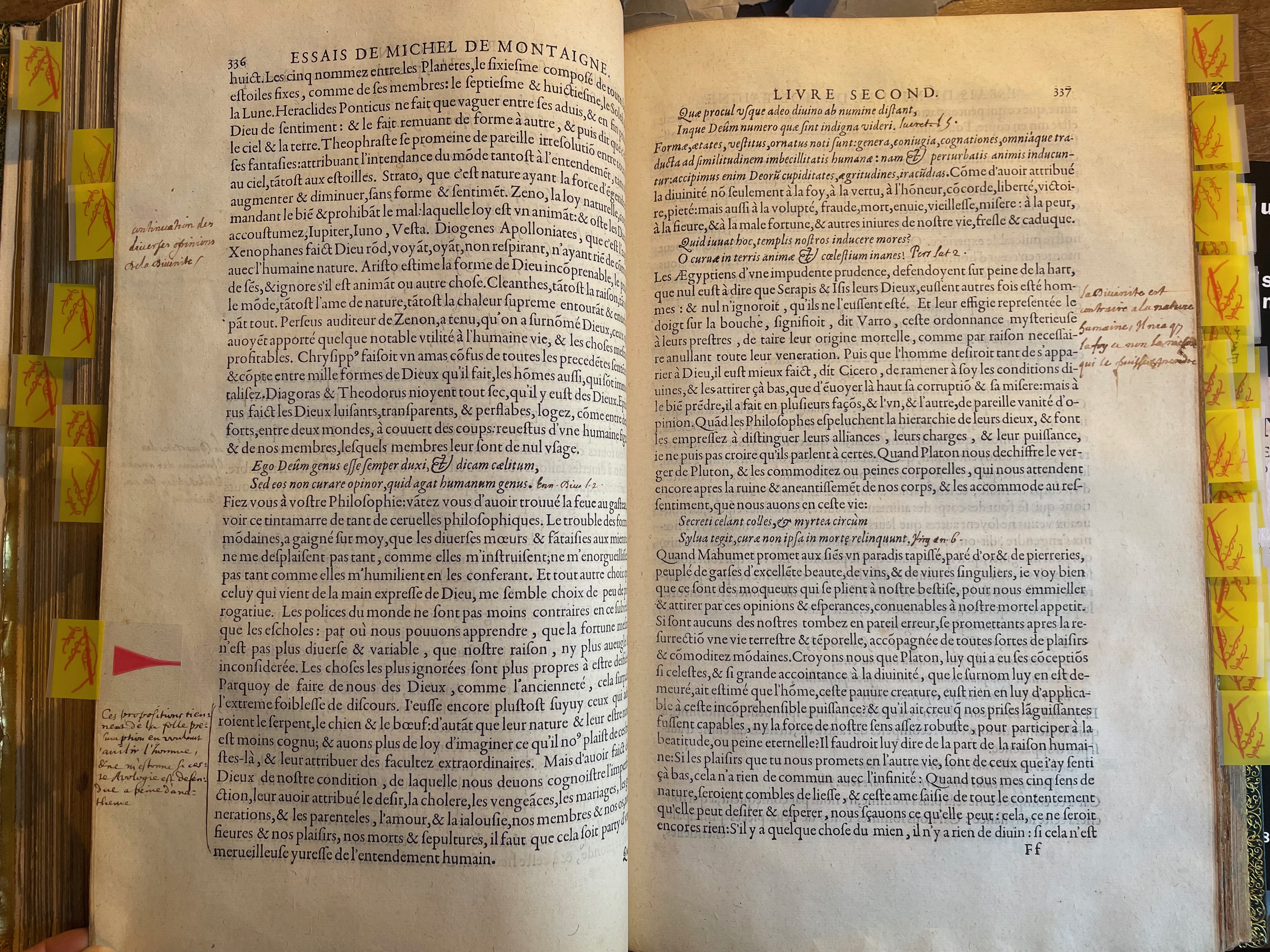

11. – p. 336-337, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

11. – p. 336-337, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

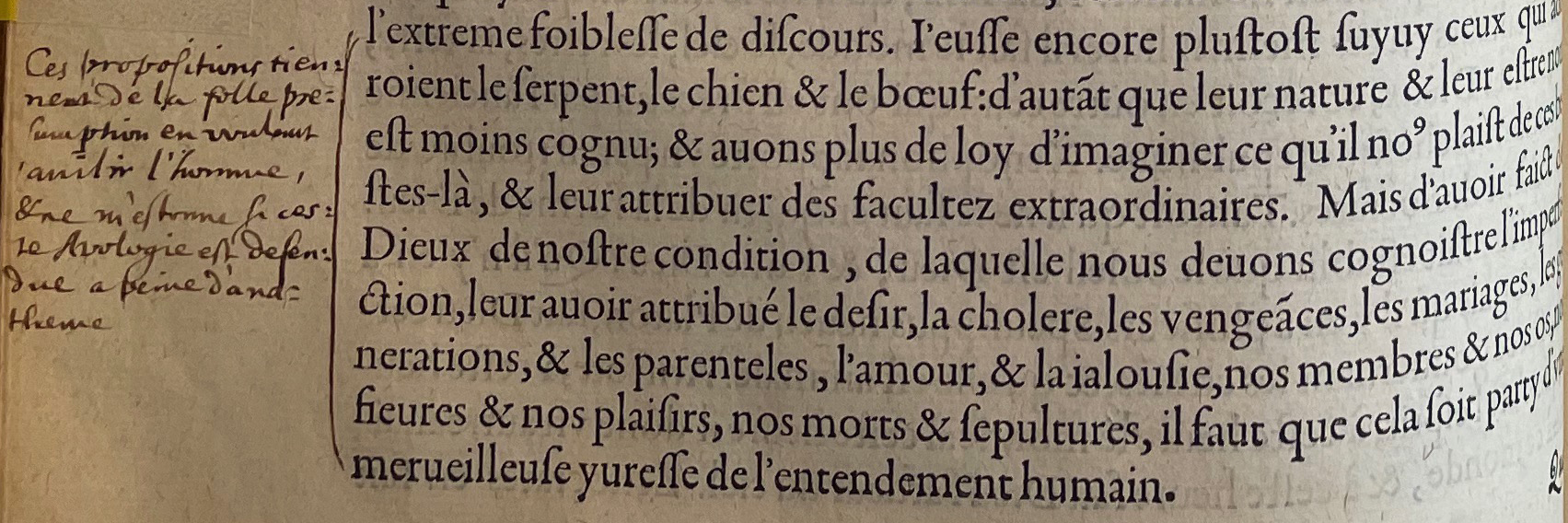

11.a. – p. 336, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

11.a. – p. 336, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

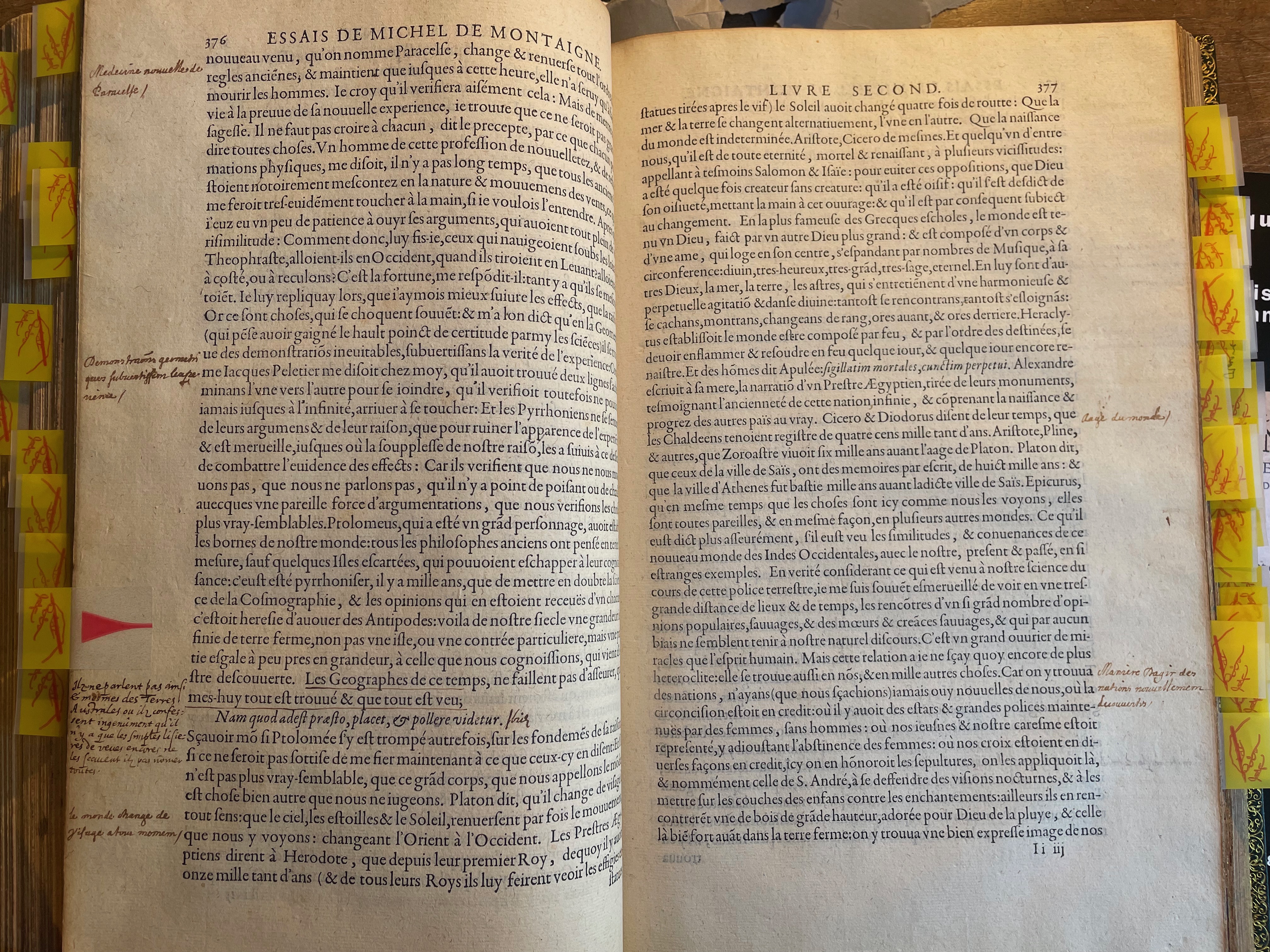

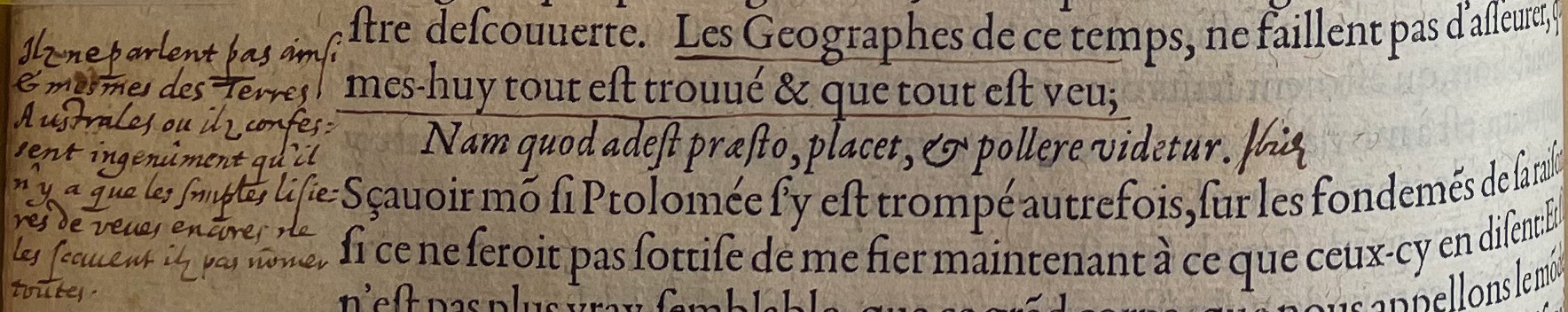

12. – p. 376-377, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

12. – p. 376-377, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

12.a. – p. 376, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

12.a. – p. 376, Livre II. Note de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

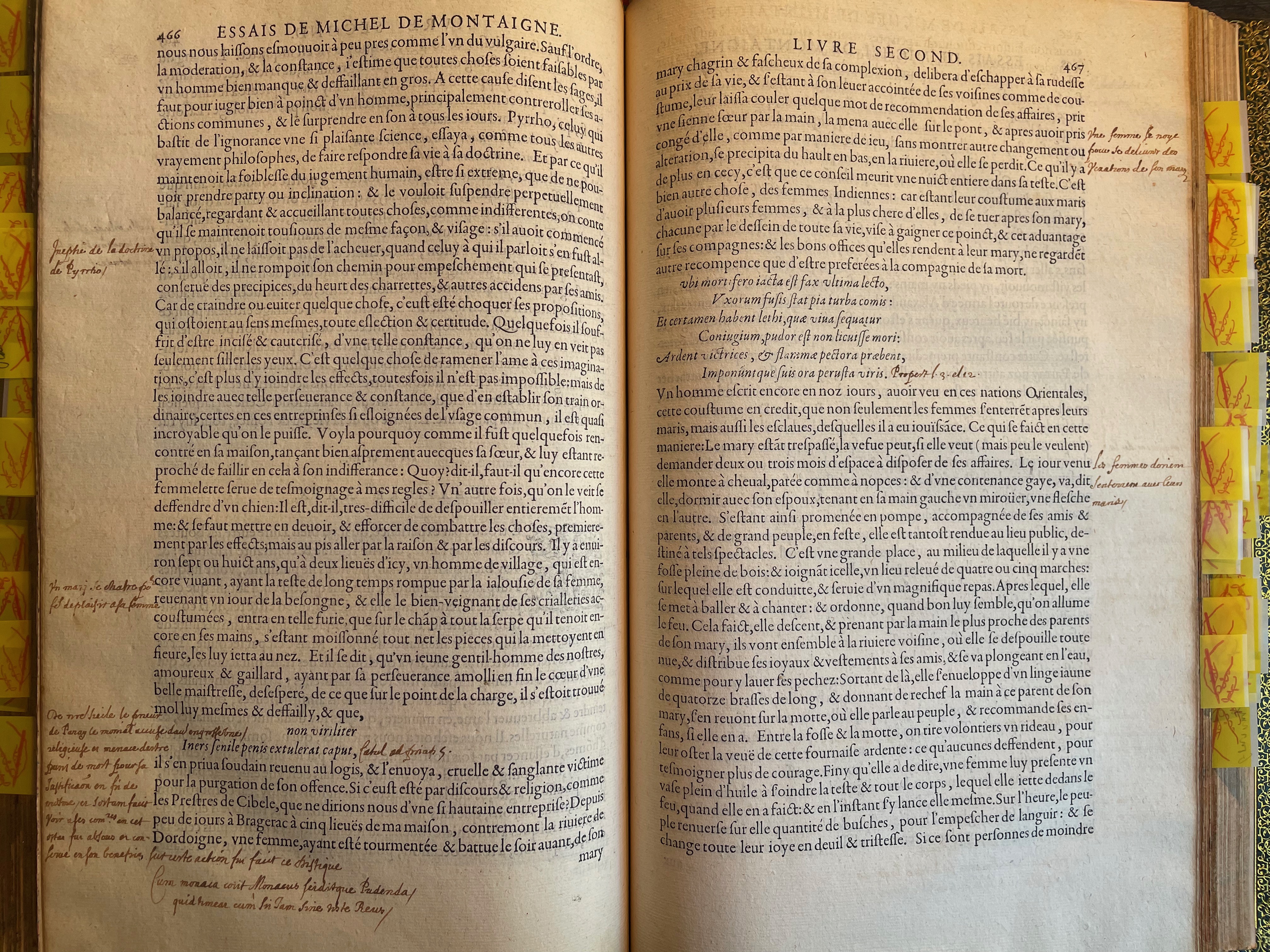

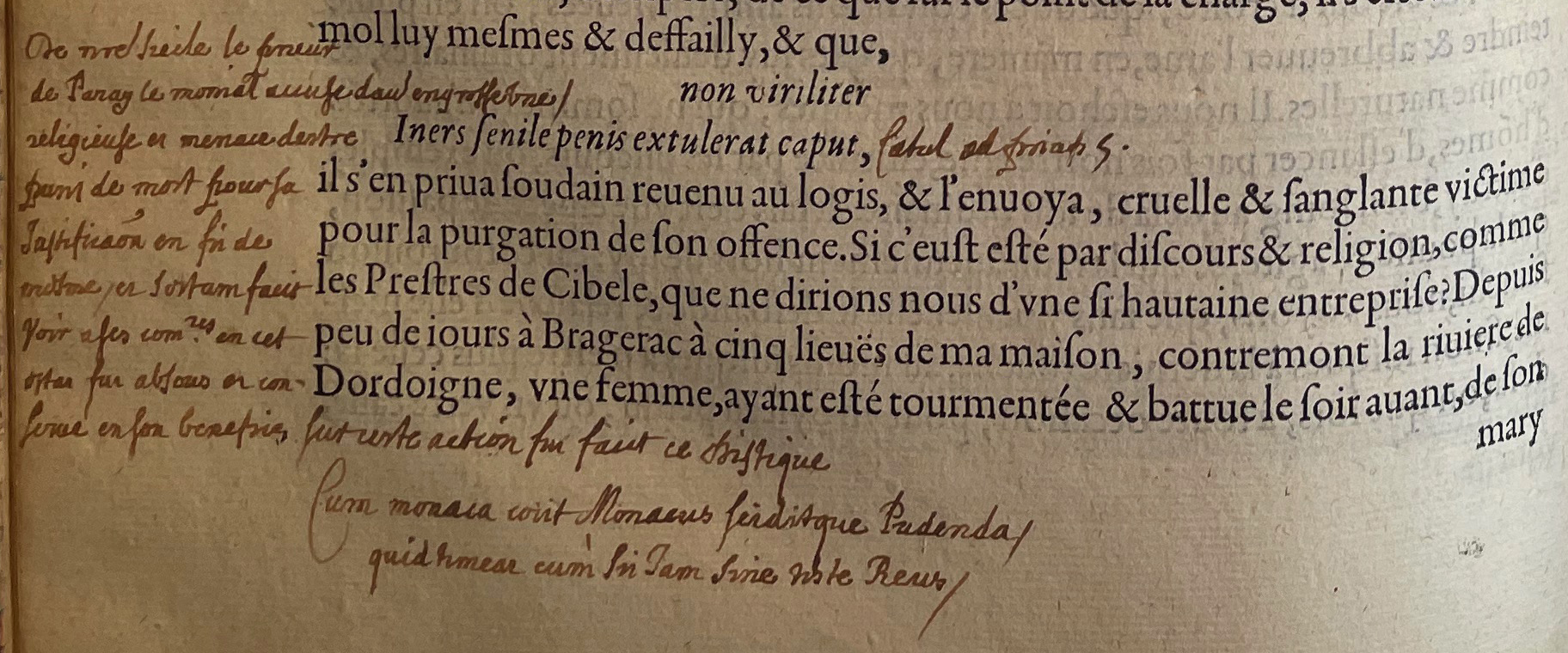

13. – p. 466-467, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

13. – p. 466-467, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

13.a. – p. 466, Livre II. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

13.a. – p. 466, Livre II. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

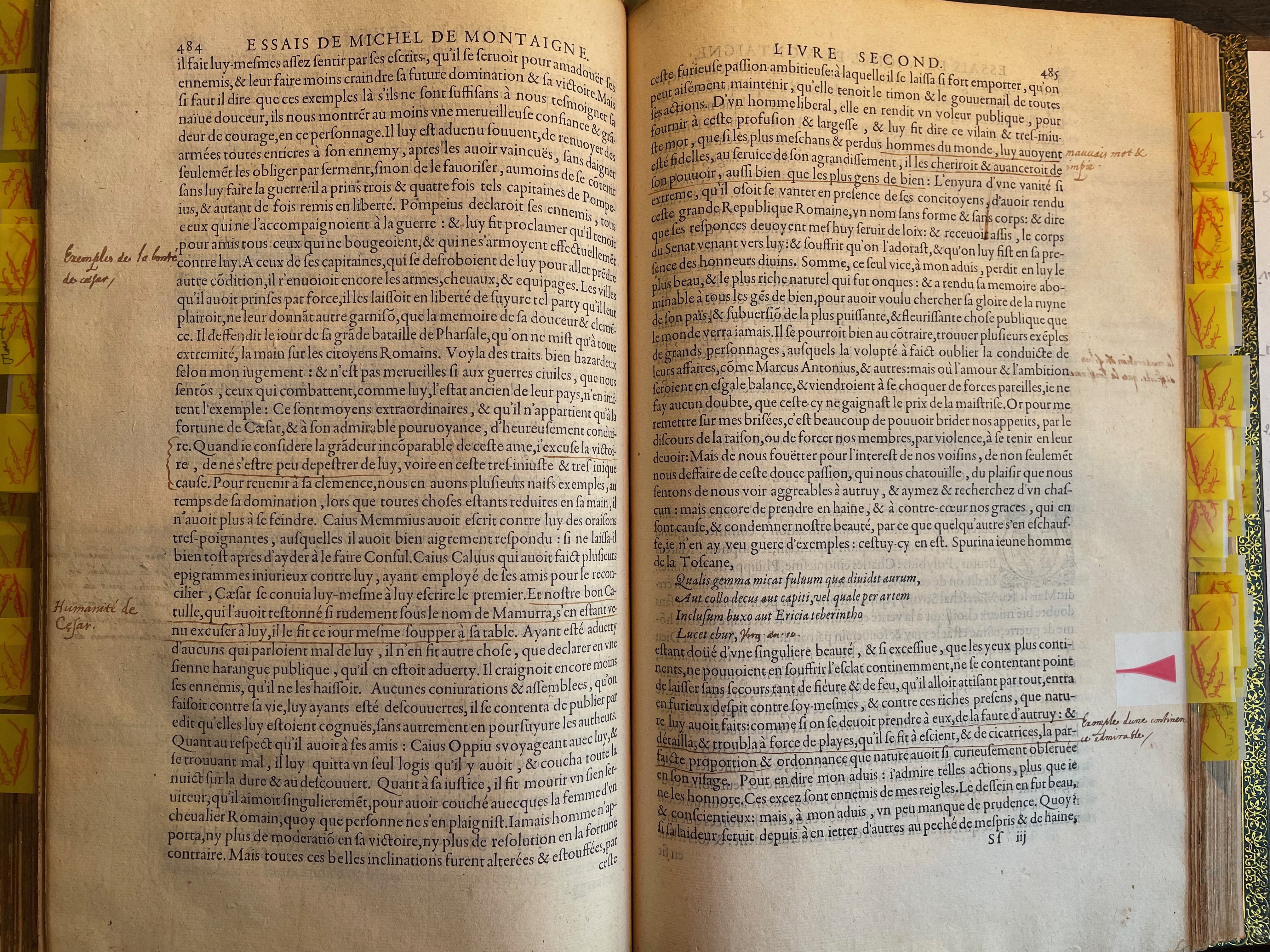

14. – p. 484-485, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

14. – p. 484-485, Livre II. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

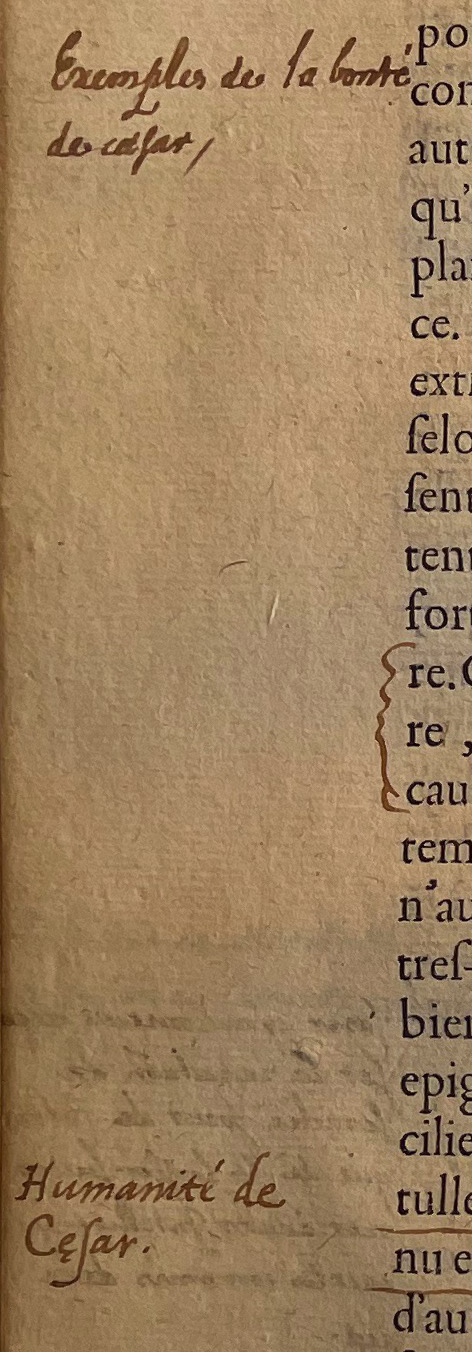

14.a. – p. 484, Livre II. Notes de La Mure et de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

14.a. – p. 484, Livre II. Notes de La Mure et de Laval. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

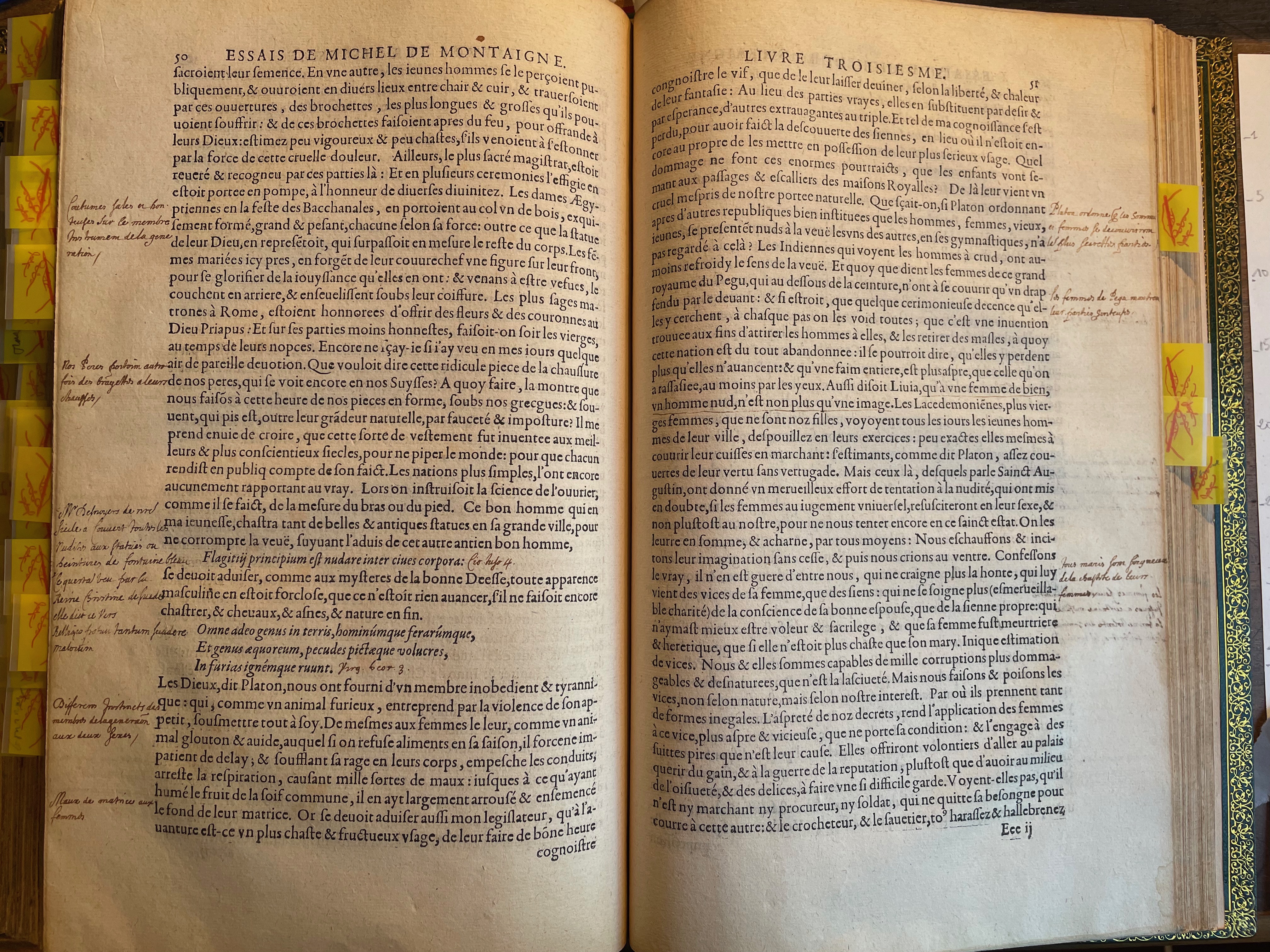

15. – p. 50-51, Livre III. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

15. – p. 50-51, Livre III. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

15.a. – p. 50, Livre III. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

15.a. – p. 50, Livre III. Note de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

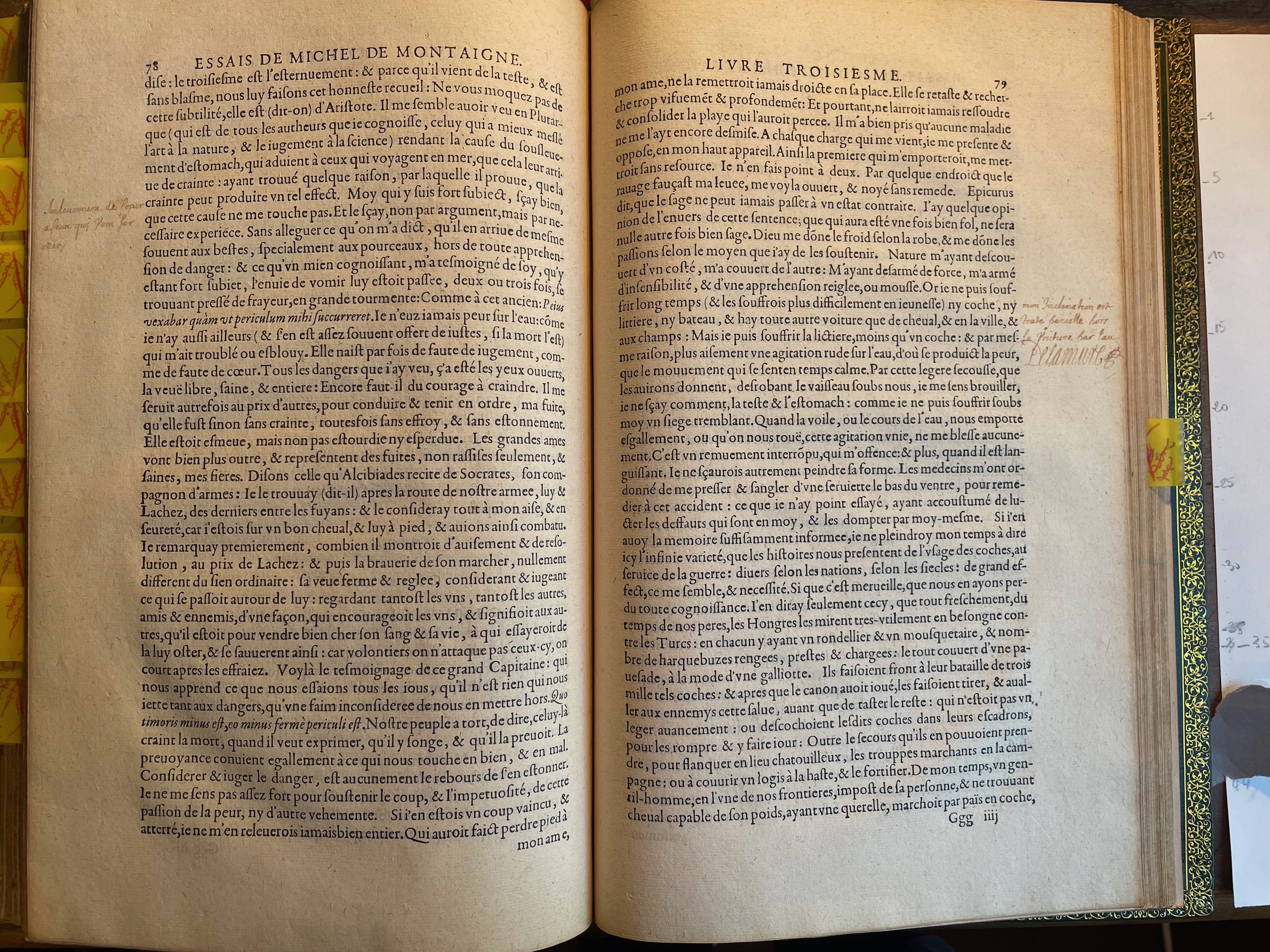

16. – p. 78-79, Livre III. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

16. – p. 78-79, Livre III. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

16.a. – p. 79, Livre III. Note marginale signée de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

16.a. – p. 79, Livre III. Note marginale signée de La Mure. Les Essais, 1595. Exemplaire Laval.

Archives du projet

Accéder à la version antérieure archivée, qui inclut les photographies de Marie-Luce Demonet complétées par celles de la Princeton University Library (Publication initiale : 20 mars 2023)